空き家や中古物件を上手に活用したい。でも、いったい何をどうすればいいのかわからない……。

そんな悩みを抱えている人は少なくないはず。

そこで、このコーナーでは空き家・中古物件をうまく活用した成功体験を持つ“先達”たちが登場。

建物の補修や改修に至るまでのプロセス、不動産業者や入居者とのコミュニケーション、利活用のためのアイデアなど、「空き家オーナーの目線」から実体験を語っていただきます。

INDEX

多くの人たちの協力を得て困難を乗り越え、相続した京町家をゲストハウスに。

今回の「空き家活用体験談」にご登場いただくのは、地下鉄京都市役所前駅からほど近いエリアにある京町家を改修し、ゲストハウス「京宿 市松庵」として活用しているTさんです。

土地相続に関する問題に、補助金・助成金の活用、融資付けの苦労……さまざまな困難を抱えたTさんでしたが、それらをクリアし、ゲストハウスとしての運用に漕ぎ着けたのは、たくさんの人たちの協力があったからだと言います。

どのようにして協力者とめぐり合い、縁を結び、京町家を蘇らせたのか。Tさんのお話を伺ってみましょう。

「思い出の詰まった京町家を残したい」思いを胸に奔走した日々

——この物件を所有したきっかけを教えてください。

ここは私の実家なんです。本家というかたちで、3軒並んで親族が住んでいました。土地の権利はみんなで共有していて、母が亡くなった際にここを私と姉で相続しました。

——現在はどちらにお住まいなのですか?

私も姉も大阪に住んでいます。でも、京都に帰ってくると、なんかほっとするんですよね。それこそ昔は「ばったり床几」っていう京町家の軒先の壁に折りたたみ式の腰掛けが付いていてね、そこを縁側のようにして夏には水遊びをしたり花火をしたり、京町家ならではの暮らしに安心感のようなものがありました。そういうのは、マンションの生活ではなかなかできないものですしね。だから、実家を京町家のかたちで残したいという思いがありました。

——京町家に愛着をもっておられたのですね。

どんどん京都の町並みが変わっていっているでしょう? 京町家がマンションになったり、コインパーキングになったりしていますが、もっとヨーロッパみたいに古い町並みを残していけたらいいのに、と思っていたんです。

——ご実家を利活用するにいたった経緯は?

放置されていた実家の荷物を片付けることになったとき、いろんな人に手伝ってもらったんです。そのとき中学・高校の同級生だった工務店を営む友人にも手伝ってもらったんですが、その時に、公益財団法人京都市景観・まちづくりセンターの、京町家の改修費⽤助成事業「京町家まちづくりファンド」について教えてくれたんです。それで応募してみよう、と。審査のための申請書類にも、京町家を残したいという気持ちをしっかり書きました。そうしたら審査に通ったんですよ。ただ、結果的には残念ながら辞退したのですが。

——辞退されたのはなぜですか?

ここを改修するには1000万円程度かかるという計算だったのですが、そのうち140万円を助成してもらえるという決定が出たんです。でも、決定が出てから金策に走り出したのですが、これがなかなか大変で。

まず、そのときは土地を3軒分まとめて親族全員で相続していたので家屋ごとに分筆できておらず、銀行の融資を受けられなかったんです。代わりに、信用金庫で融資してもらえることになったと思ったら、今度は私の所在地が融資対象のエリア外だったことが判明して。そんなこんなで、助成の条件であった期日に間に合わず、辞退することにしたんです。

——それは残念でしたね……。

ただ、辞退したあとも京都市景観・まちづくりセンターの方が気にかけてくださり、「その後いかがですか。何かあれば相談にのりますよ」と頻繁にお手紙をくださったんです。それで、相談をした結果、「一度、専門家に見てもらいましょう」ということになりました。そのとき、「京町家相談員」として派遣されてやってこられたのが、不動産会社の「フラットエージェンシー」の現会長・吉田光一さん(当時は社長)だったんです。

当時は、銀行では融資を断られるし、固定資産税は払わなきゃいけないし、家の中も荷物だらけでボロボロだし……本当にどうしたらいいのかわからなくなっている状態で、吉田さんにもそうした悩みをお話ししたんです。すると、吉田さんは「築年数は古いけど、構造がしっかりしていて、とても良い家ですよ」と褒めてくださったんです。

新たな出発に選んだ、ゲストハウスという道

——第三者の視点から家の価値を認識することができたのですね。

しかも、これは本当にご縁としか言いようがないんですけど、私の親友が相談できる専門家を紹介してくれたのですが、その専門家、「京町家相談員」として派遣された吉田さん同一人物だったんです。

——すごい偶然ですね。

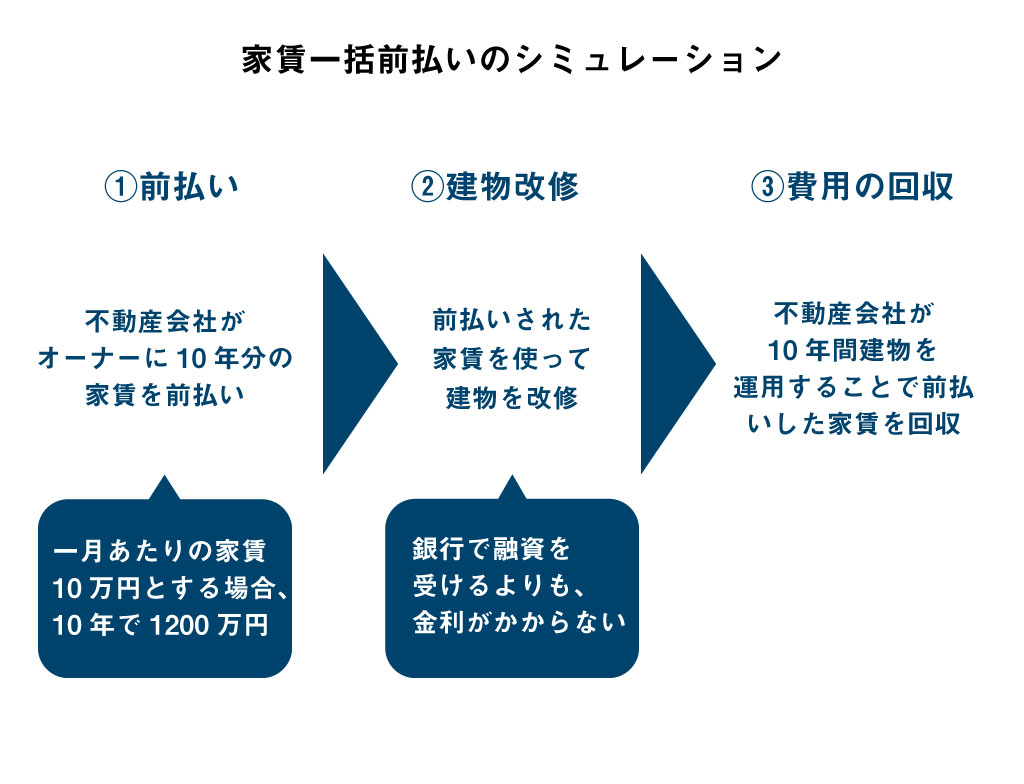

将来的にこの家を自宅として使えたら良いなという気持ちをお伝えしたら、吉田さんが「ここは場所も良いから、ゲストハウスにするのが一番いいと思う。賃貸よりゲストハウスのほうが傷みも少ないだろうから」とアドバイスくださったんです。しかも、10年間預けてくれるなら、先に10年間分の家賃を一括で渡すのでそれを修繕に使うのはどうか、とご提案いただいて。もう、神様が現れた!みたいな気持ちでした。本当に夢みたいな話です。このご提案のおかげで、改修・活用に踏み切ることができました。

——ゲストハウスとして事業者に預けることに決まってからは、どのように進んだのでしょうか?

そこからは、どんどん事が運んでいきました。

改修は、最初に京都市景観・まちづくりセンターのことを教えてくれた工務店の友人にも相談したんです。フラットエージェンシーさんからも「京町家の改修に信頼がおける工務店さんです」と太鼓判を押してくれて。

——改修にあたり、どのようなアイデアやアドバイスがあったのでしょう?

道路側にお台所があったんですけど、そこを京町家らしい格子窓にしてムクノキの床にしたり、移動させたお台所を「嫁隠し」と呼ばれる衝立を引き戸にして区切ったり。逆に「古くて良いものはそのまま使ったほうがいい」ということで、建具や物干しの窓などは手を加えませんでした。

——2階の市松模様の襖がとても印象的です。藍色と白色の和紙が交互に張られて市松模様になっているんですね。

もともと、襖はこの市松模様だったんです。だから、なるべく残してほしいとお願いしたら新しく張り替えてくださったんです。この襖から、ゲストハウスの名前を「市松庵」にしたんです。

——ゲストハウスとして活用するにあたって考慮したことは?

ゲストハウスとして活用するなら廊下をつくって部屋を分けるのかなと思っていたんですけど、むしろ、立派な梁を活かした通し部屋にしよう、ということになりました。ゲストハウスにして10年経ったあと、人に貸すことになったとしても、通し部屋のほうがコミュニケーションが取りやすくなるので、いまのご家族には喜ばれるはずだ、と。

——ちなみに、改修にはおいくらくらいかかりましたか?

1200万円でした。そのうちいくらかは、当時京都市が実施していた空き家活用・流通支援等補助金を使わせていただきました。

——ゲストハウスになることに不安はありませんでしたか?

とくにはなかったですね。近隣の人に迷惑をかけたらどうしようとは思いましたが、そこは事業者さんがいろんなところに丁寧にご対応くださったので、本当に助かりました。

——ゲストハウスとしては、どのような利用状況になっているのでしょう?

運営は事業者さんにお任せしています。最初はゲストハウスだといろんな方が来ることに不安を覚えるかもしれないから、半年とか3カ月とか中長期で住んでもらえる方を優先します、と配慮してくださいました。コロナ禍もあって大変だったと思うんですが、本当に頑張ってくださって。

——しっかりと信頼関係を築かれているのですね。

もうすぐ契約期間である10年が経ちますが、引き続き貸し出すにしても、あまり不安はありません。吉田さんはいつも「僕が良いお客さんを絶対探しますから」と自信をもって言ってくださるんです。

周囲の人々の存在が、不安を楽しい思い出に

——最後に、これから中古物件を活用しようとしているオーナーさんへメッセージをお願いします。

京都に住んでいる私の同級生に話を聞くと、みんな家を相続すると「相続税が高いから」ってわりとすぐに売ってしまっているんですね。その気持ちはよくわかるんです。親が亡くなって沈んでいるところに手続きやら家財の処分やらが押し寄せてきて、自分の仕事や生活のこともあるのに、さらに家をどうするか考えなきゃいけない。活用しようにも、測量や司法書士さんへの依頼料にもお金はかかるし、「もういいや」となってしまうのも不思議ではありません。でも、私の経験から言えるのは「助けてくれる人はたくさんいる」ということに尽きます。八方塞がりで立ち上がれないこともあるかと思いますが、くじけずあちこちあたってみること、どこかで誰かにご縁があって、急展開で前へ進めます。

——お話を伺うと、本当にたくさんの方の協力を得られていますね。

はい。協力してくれた親族に、アイデアをくれた工務店さん、ずっと支えてくれた友人、補助金を辞退したあとも気にかけてくださった京都市景観・まちづくりセンターの方、フラットエージェンシーの吉田さん……たくさんの人が助けてくださいました。きっと、一歩を踏み出せば良いアイデアは出てくるし、ちょっとしたことから急に道がひらけたりすると思うんです。おかげで、学園祭みたいにわいわいと、みんなで空き家をよみがえらせることができました。だから大変なことはいっぱいあったけれど、すべてが楽しい思い出です。

なかなか動けない方もいっぱいいると思いますが、京都市に相談窓口があるのでまずは連絡してみてほしいです。そして、京都ならではの町並みを残していってほしいと思います。