「持っている空き家や空き家を譲り受けることになったら、どうすればいい?」そう気にかかっている方も少なくないのではないでしょうか?

そんな皆さんにとって、実際に空き家を譲り受けた「先輩」から、何をすべきかを学んでいきましょう。今回ご紹介する物件オーナーさんは、京都市空き家活用流通支援専門家派遣制度(専門家派遣)のご利用を通じて出会った南野さん(仮名)。叔父さんがお住まいだった七条御前界隈にある中古住宅(ユーズドハウス)を譲り受けました。

ご自身も同じ学区内にお住まいで、お子さんや自らで将来的には物件を使われる可能性もあるようですが、当面はこの物件を子育て世代のために活用したい、という思いを持っておられます。

これまでの経緯や、改修を通して気づいたことなど、南野さんにお話をうかがっていきましょう。

INDEX

物件を引き受ける

JR西大路駅・梅小路京都西駅のいずれの駅からも徒歩12分程の位置にある路地奥に、南野さんの物件があります。近くを通る七条通には多くのバスが走っているので交通の便が比較的良く、スーパーマーケットや銀行も徒歩圏内にあって生活しやすいところです。

もともと南野さんの叔父さんがお住まいだったこのユーズドハウスを、南野さんは公正証書遺言によって譲り受けました。生前「家は売ってもいいし、好きにしてくれたらいいよ」と伝えられていたようですが、南野さんはこの家を残すことに決めました。その背景にどんな思いがあったのでしょう?

南野さん

売却するのが一番簡単なのかもしれないけど、家がなくなってしまうのは寂しい気もするし、将来的には「自分の部屋が欲しい」と言っているうちの子供が使うかもしれない。

でも、空き家のまま置いておくのも不用心。それなら、何か少しでも人のためになるような活用ができれば……と思うようになりました。幸い、改修費用になるぐらいの金額を叔父が残してくれていたので、「叔父の残したお金は、叔父の家の改修の費用に充てよう」と思いました。

叔父さんは運送会社で働いていましたが、50代で早期退職。バイクが好きで、北海道に毎年のようにツーリングに行くようなユニークな人だったそう。

晩年はがんを患い、闘病中に死後のことについて口頭で「想いや希望」を聞いていたものの、残されたのは公正証書の遺言だけだったと言います。

想定はしていたものの、実際に物件を相続することになると、多少の戸惑いもあったという南野さんですが、まず何をされたのでしょう?

南野さん

ものが溢れていたので、まずは片付けからはじめました。仕事をしているのでなかなか時間が取れず、「毎週月曜日には来て、1時間は片付け作業をする」と決めてがんばっていました。

こういうときにプロに頼れば早いし楽なのですが、家財撤去の見積もりを取ったら数十万という金額で、それなら自分で片付けようと。身内や知人の力も借りながらクリーンセンターを何往復もしたり、オンラインサービス経由で引き取り手をさがしたりして、なんとか綺麗にすることができました。

このエリアについて

このユーズドハウスがある界隈はどんなところでしょう?

昔ながらの商店が立ち並ぶ七条商店街から南に下ったところにあり、長屋が多く、周りには高齢者も多くなっています。

南野さん

この家は路地の中にある物件なので、かなり静かです。周辺地域はもともと工場が多いエリアだったのですが、その跡地が分譲マンションになって、子どもの数はまた増えつつあると感じます。

梅小路公園にも歩いていけるし、車があれば五条通のイオンモール京都五条もイオン京都洛南店にもすぐに行ける距離、近くにもスーパーマーケットがあるので買い物も便利。子育て世代にとっても、住みやすい地域だと言えます。

叔父さんが残してくれたもの

さて、亡くなった叔父さんが南野さんに残してくれたものは、先にもあった通り、この物件のみならず600万円程のまとまったお金でした。

南野さんはこの残されたお金を元手に、物件を改修しようと決めます。ところが、2023年6月に片付けは終わったものの、それから半年以上手がつけられていませんでした。片付け終わった達成感で止まってしまったのと、固定資産税もさほどかからないということから腰が重くなってしまっていました。

そんなときに目に留まったのが、京都市の空き家の現地相談でした。もともとインターネットで不動産会社や空き家の無料相談をいろいろ探していたものの、結果的には京都市のホームページから空き家活用流通・支援専門家派遣制度(専門家派遣)に申し込みます。京都市に登録している専門家が来てくれて、市の担当者も立ち会ってくれるなら安心だと思ったからです。

南野さん

今振り返ってみると、「勢い」が大事だったなと思います。片付けも終わり、後のことは「いつでもできる」と思ってると、ずっとできないままだったと思います。片付けが終わったその「勢い」のまま、その後のことも進められていれば、もっと早くことが進んでいただろうな、と。いい教訓になりました。

京都市空き家相談員さんとのやりとり

そして2024年1月に専門家派遣を終えた後、専門家(建築士さん)と改修についてやりとりをはじめます。

結論から言えば、南野さんは3人の建築士さんに相談するのですが、「3人目」となる専門家、京都市の「安(あん)すまパートナー」である平安建材株式会社にお勤めの一級建築士の方に、本格改修計画と監理及び工事業者さんの紹介を依頼することになりました。

南野さん

改修費用としては、正直2人目の建築士さんの見積りとあまり変わらなかったんですよね。具体的には、1160万円の見積だったかな。補助金を受けられても、900万円以上の費用がかかってきます。

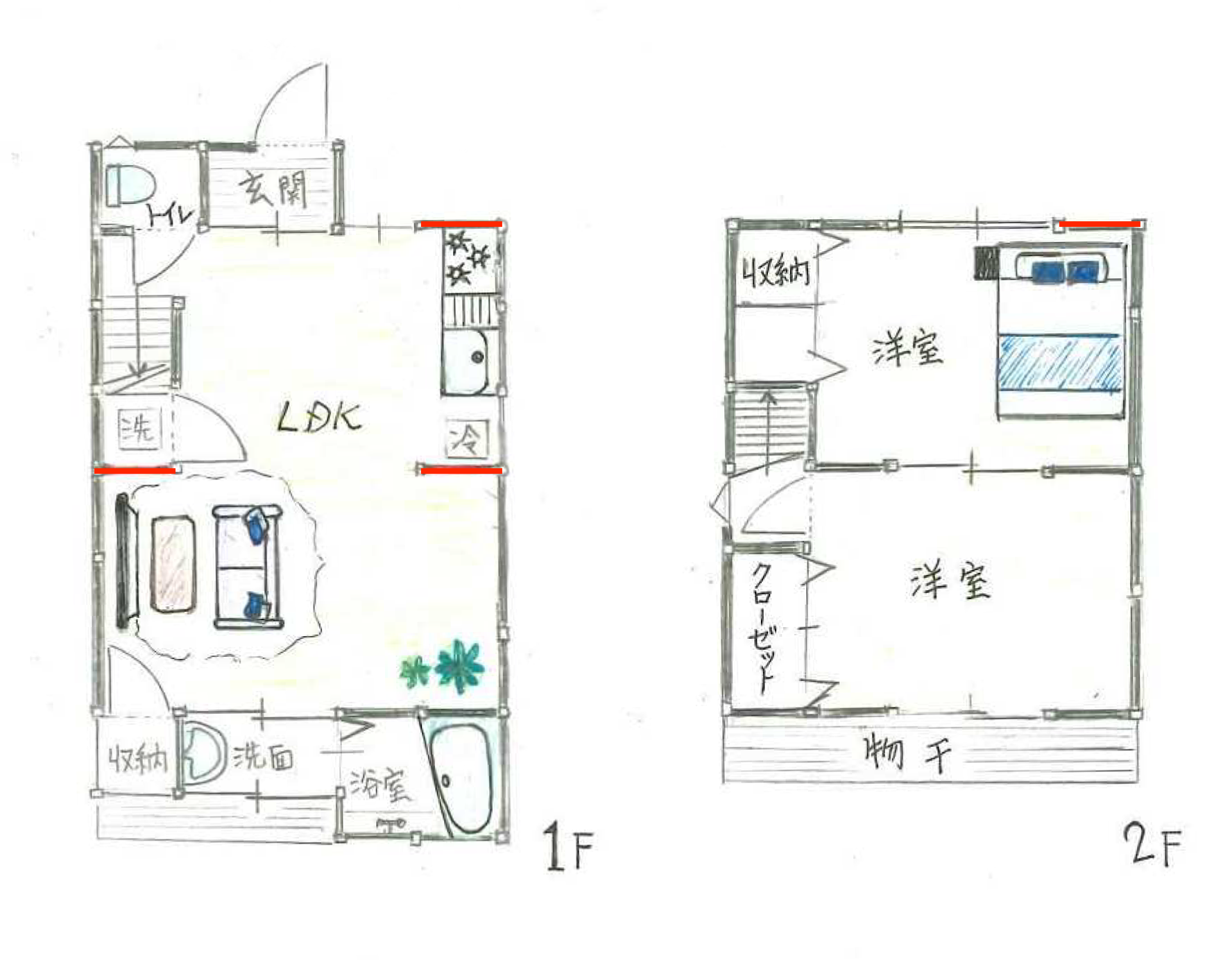

ただ、本格改修のための工法は違っていて、土葺の瓦屋根をガルバニウム鋼板の屋根に葺き替え、筋交いが見えるところに入るのではなく基礎から改修した耐力壁の設置等、自分の納得のいくものになりました。防火、断熱などもかなりしっかりしていたんですよね。それがよくて、お願いすることに決めました。

若いカップルや夫婦、また家族でも未就学児がいる方々にお貸ししたい。そういうねらいも伝えたうえで、2回目の専門家派遣に来てもらった地域の空き家相談員さんに賃貸募集をお願いすることになっています(編集注:取材後すぐに入居者が見つかりました)。

「うちは、本格的な耐震改修までしているよ」ということが強みだと南野さんは語ります。

「子育て世代を応援したい」

先の発言からも分かる通り、南野さんにはもともとこの物件を使って「子育て世代を応援したい」という想いがありました。

南野さん

自分は裕福な家に育ったわけではなく、苦労も色々とありました。20代はお金がない時期じゃないですか。頑張って大学を卒業した後も、奨学金の返済があって結婚や子育てについて考える余裕がない人も多いと聞きます。お金のない若い頃に、数万円で1戸建てが借りられると、助かることもあるのではないか、と思ってのことです。

当初、借りてもらう対象を、子どもがいてもいなくても20〜30代(できれば20代)に限定し、子どもがいる場合は未就学児までとする条件で、かなり格安での賃貸をお考えでした。

南野さん

年齢や対象、期間に制限をかけるのはどうかとも思うのですが、同じ人に長く住んでもらうというより、すまいに困っている家族が次の物件と出会うまでの、一つのステップとして、この家に住んでもらいたいなと思いました。

最初に相談した建築士さんは、そんな南野さんの想いに共感し「住みよい改修を、予算を抑えてしよう!!」と意気投合できたそうですが、社会状況の変化もあり、お風呂・キッチン・トイレを改修しない計画であっても600万円という予算に収めることが難しいとわかります。また、本格的な耐震改修を行うと、更に費用が膨らむこともわかりました。

加えて、大きな工務店に発注して業務を分離する可能性も出てきたそうで、監理費等を追加で出すよりも家に費用をかけたいという思いから、南野さんは難しい判断を強いられます。

補助金の活用

最初に相談した建築士さんが、南野さんの想定していた予算を超える金額を提示したのは、京都市による耐震・防火改修の補助金「まちの匠ぷらす」を見越してのことでした。耐震性を上げるため耐震診断の結果に基づく本格改修をおこなうことで、最大200万円が補助されるというものです。

当時、能登半島地震直後でもあり、南野さんも耐震への意識が強まっていました。ただ、耐震改修を決めたのはそれだけではありませんでした。

南野さん

耐震・防火改修工事で最大200万円の補助金が出るとは知りませんでした。ただ、工事にかかった費用全てがもらえるわけではありません。補助対象工事費用の4/5か補助限度額の200万円分、いずれか少ない方の額が補助されます。でも、どうしても「最大200万円もらえる」と聞くと、その機会を逃すのはおしいという気持ちになってしまうんですよね(笑)。それで本格的な耐震改修工事に踏み切りました。

建築士さんは、もともと満額の補助金を得る計画ではありませんでした。費用を抑えて、現状より耐震性を向上させる「簡易改修」をお勧めされました。耐震診断と改修案を作成いただいたにもかかわらず、「相見積もりを取ってまで比べるのは、相手にも失礼かな」という思いから、かなり悩まれたそうですが、正式にお断りをしてから、自身で新たな建築士を探すことにします。

その際には、600万円という当初予算に補助金を得られる予定の200万円を足し、800〜900万円という予算計画を新たに立て、改修を検討しました。

2度目の専門家派遣制度の活用

その後、同年の夏頃、南野さんは独自で調べた2人目の建築士さんに改修計画の作成を依頼します。物件から近く、耐震改修の実績が豊富な京都市内の事業者さんでした。

南野さん

耐震・防火の本格改修計画を立ててもらうと、壁の上に「筋交(すじかい)」という補強材の出っ張りが見えてしまい、使い勝手がよくないようなイメージでした。屋根の葺き替えもしたかったんですが、補修だけだったり、自分が考えていることとちょっとずつ異なっていたり、ピタっと合っている感じではなかったんですよね。でも「もういいかな……」と半ば諦めていたように思います。

補助金を見越して800〜900万円の予算を考えていたところ、1000万円を超える金額の見積りを提示されて、やや驚きます。ですが、「しっかりとした改修をして、それに見合った家賃設定にしましょう」と提案されました。

そんな時に、京都市の空き家の専門家派遣の担当者から「その後、具体的に進んでいますか。」と電話が入ります。南野さんは、業者さんに「補助金は申込期間も決まっているし申請件数もかなり多いので、早く決断する方がいいですよ」と言われ、少し不安になっていること、改修計画が自分の希望と少し違うことを伝えました。

京都市担当者

南野さんのお話を伺うと、「納得できないままで高額の工事をして、本当にいいのかな?」と心配になりました。そこで「決断の前に、2回目の専門家派遣制度の利用を検討されてはいかがでしょう」とお声かけをしました。

そして南野さんは2回目の専門家派遣制度を利用することにし、結果的に依頼する3人目の建築士さんと出会うことになるのでした。

改修のポイント

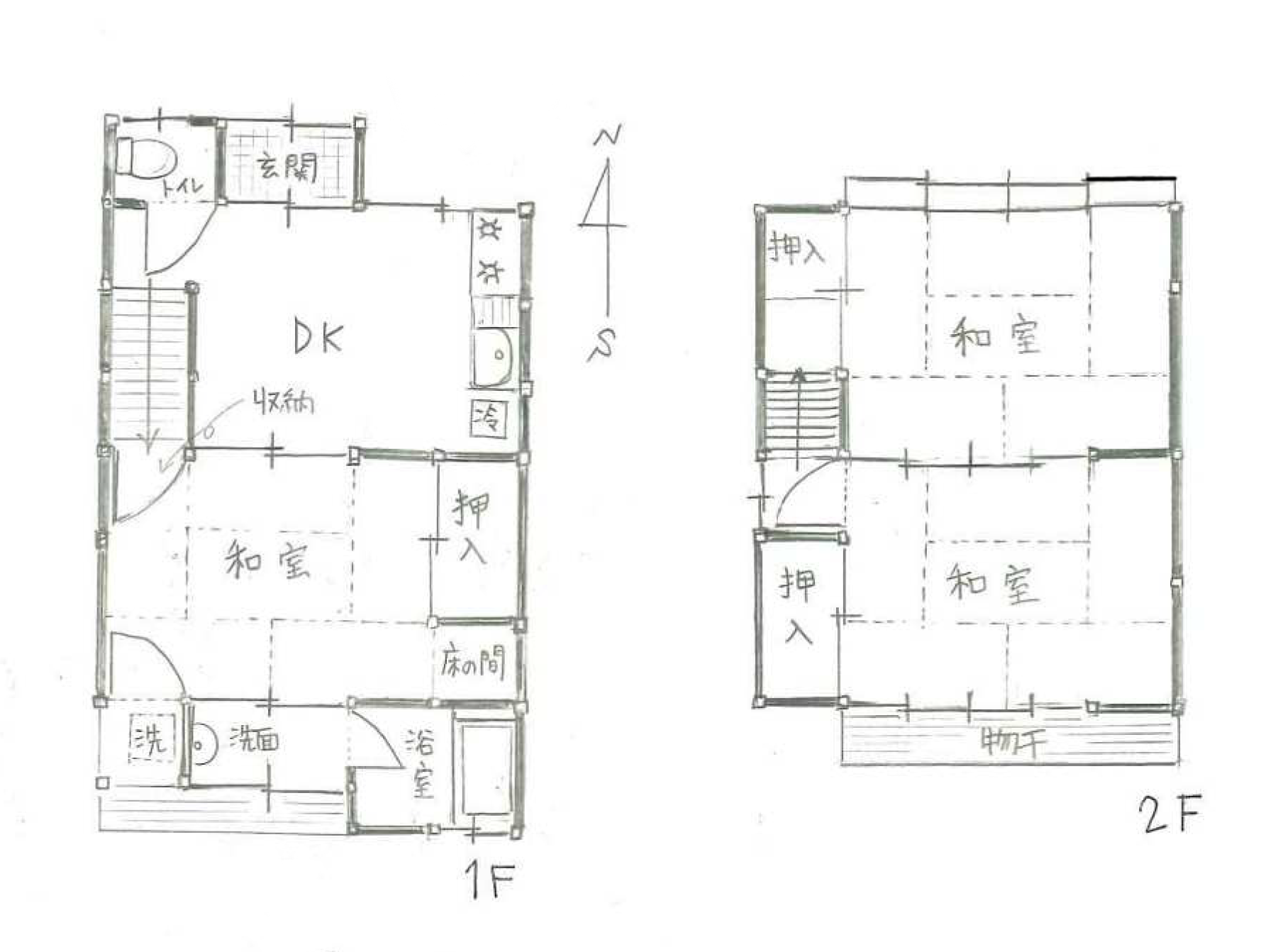

改修ではどんな設計の工夫があったのでしょうか?

改修してみてどうでしたか?

叔父さんが残してくれた家と、同じく残してくれた600万円というお金をもとに、こうした物件の改修がなされました。最終的には1200万円程度の費用がかかり、補助金とは別に300〜400万円は追加で支払いました。

追加分に関して、南野さんはローンを組まず、自己資金を投じる「持ち出し」で対応しました。

南野さん

補助金はもらえてよかったです。手続きは少々手間がかかりましたが(笑)。

妻と話していたんですが、もし仮にこの家の立地がもっとよくて、敷地が広かったら、かなりいい値段になっていたでしょうし、正直売っていたかもしれません。残したいという思いはあるものの、実際のところ費用もかなりかかりますし、簡単なことではないですしね。

さらに仮の話をすると、たとえば僕が60歳でこの物件を引き受けていたら、ここまでの改修はしてなかったと思います。叔父さんが残したお金がなかったとして、1000万円の支出であれば、8〜9万円で貸して回収に10年くらいの時間がかかります。僕は今48歳だからよいですが、もし60歳の時に相続していたら実現していなかったでしょう。

南野さんの物件があるこの界隈で同程度の広さ・間取りを持つファミリー向けの新築一戸建てを購入しようとすると4,000〜5,000万円くらいはかかるとのこと。現状は月額9万円程度での賃貸を南野さんはお考えのようですが、そんな立地で、この金額で借りられる一戸建ては魅力的でしょう。

自分たちが住む家ではないものの、ひとつひとつの要素を家族で選んでいきました。小学生の娘さんとも進めたリフォームは、娘さんにとっても印象に残っているようです。清潔感があり、部屋の雰囲気に合っているお風呂の壁の色は、娘さんが選んだとのこと。

南野さん

うちの子は「むしろ、こっちに住みたい!」といつも言っていますよ(笑)。

改修を通して、ユーズドハウスへの愛着が家族ともども育まれていった、南野さん一家の活用事例をご紹介しました。

家を引き継ぎ、改修するまでにはなかなか大変なことも多くありますが、放っておかずに、こんな生まれ変わらせ方もあるのだなと、参考になれば光栄です。