空き家や中古物件を上手に活用したい。

でも、いったい何をどうすればいいのかわからない……。

そんな悩みを抱えている人は少なくないはず。

そこで、このコーナーでは空き家・中古物件をうまく活用した成功体験をもつ“先達”たちが登場。建物の修繕や改修に至るまでのプロセス、不動産業者や入居者とのコミュニケーション、利活用のためのアイデアなど、「空き家オーナーの目線」から実体験を語っていただきます。

INDEX

“100年を生きてきた器”である中古物件を、「最低限のリノベーション」で次の世代に。

「空き家活用体験談」の第1回目にご登場いただくのは、本業の傍らで路地物件を中心に中古物件を購入し、賃貸物件として運用しているK.Sさんです。

Kさんが大事にしているのは、建物が生きてきた歴史を活かすこと。そして、若い世代でも借りることができる価格帯を実現させること。このふたつに共通して重要になってくるのが、「最低限のリノベーション」というキーワードです。

Kさんが考える「最低限」とはどんなものなのか。さっそくお話を伺ってみましょう。

——Kさんは本業ではマンションを手掛けていらっしゃるんですよね。

そうですね。もともとマンションがメインで、そっちは法人としてやっています。新築のマンションを建てて、それを貸し出すというかたちですね。

──中古物件を扱うようになったのはいつ頃からですか?

11〜12年前からかな。最初に手掛けたのは路地奥にある築100年以上の空き家というか廃屋でした。袋小路にあって、そこに子どもたちが出入りしたりとかして、町内の人もすごく困ってはったんです。その廃屋を不動産屋さんに「買わへんか」と言われて、それで一回やってみようかな、と。

──廃屋ということは相当傷んでいたと思うのですが。

家の前面は全部腐っていて、屋根も完全に落ちているような状態でした。後ろの壁だけがかろうじて生きていた、という感じですね。

──改修に苦労されませんでしたか?

じつはうちの息子が工務店をやっているので、全部任せました。木造建築というのは直せるんですよ。鉄筋コンクリート造で築50年以上とかだと手入れしていても雨漏りしたりして「ほんなら潰そうか」という話になったりするんですけど、木造はなんとかなる。このときの廃屋も大幅な改修は必要でしたが、すぐに借り手が見つかりました。

住まい手もオーナーも、無理なく中古物件と向き合う

──これまで扱ってきた中古物件は何軒くらいになりますか?

京都市内を中心に6軒ですね。用途は住居だけではなく事業用があったり、アーティストの住居兼アトリエなんかもあります。この6軒のうち4軒が路地にある物件です。

──今回、お邪魔しているこの京町家の物件も大通りから一本入った物件ですね。ここの購入金額をお聞きしてもいいですか?

2,000万円でした。築80年くらいで、土地は20坪ほどあるんとちゃうかな。ここは京町家と言っても「うなぎの寝床」風ではなく、玄関から裏庭までの通路が土間になっている「通り庭」がバーンとあったんです。一部、畳間をフローリングに変えて、壁を塗り替えて……。あと、断熱のために窓のサッシを変えました。

——改修費用はどのくらいかかりましたか?

500万円ですね。

——改修費用にどれくらいかけるか、どのようにして決めていらっしゃるのでしょうか。

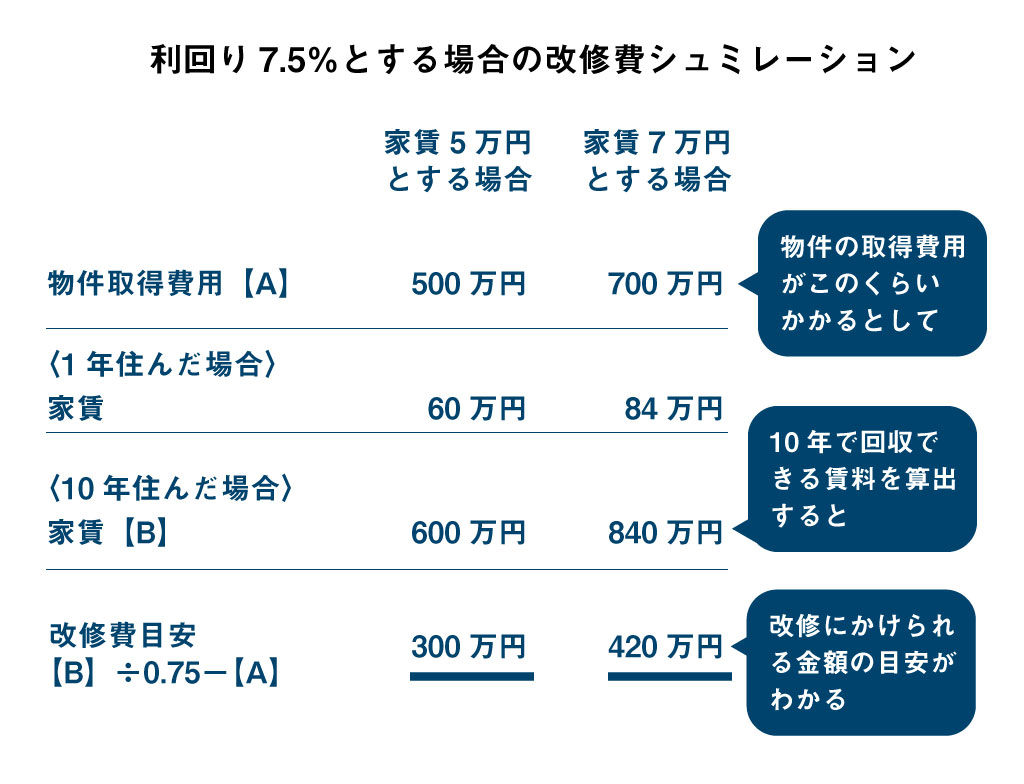

利回りで決めています。場合によりますが、基本的には利回り7.5%程度を目安にしていて、物件の取得費用と改修費用を10年ほどで回収することをイメージしています。先ほども言ったように、木造建築は手入れ次第で向こう50年は維持できるので、十分に回収を見込めますよね。

——それから逆算して改修費の目安を?

そうです。人に貸すわけですから経済的なことを考えないと回っていきませんよね。たとえば、日本のいまの平均年収って460万円(*)くらい。20・30代の年収を考えれば、出せる家賃は5万円代じゃないかなと。

——若い方や子育て世代を意識されているのですか。

いや、別にお年を召した方に入っていただいてもいいんですけど、年をとって家を移り住もうというときは利便性を考えてマンションに入ることが多いんです。だから、古い建物に住みたいと思った若い人に見つけてもらえるように、個性豊かな物件を扱う不動産サイトへの掲載を心がけています。あと、不動産サイトに古い物件を掲載すると、見つけてくれる人はたいてい若い人ですから。

いまは賃金が上がらないのに物価は上がり続けるという厳しい経済状況でしょう? 若い世代にとっては、できることなら家賃は安いほうがいい。だから、若い人たちが住みやすい価格帯というのは意識しています。

歴史が息づく生活空間にするための「最低限」のリノベーション

——Kさんの場合、どのようにして中古物件を見つけているのでしょう。

インターネットがほとんどです。あと、チラシとかもよく見ます。決め手になるのは、やっぱり値段。ただ、昔は路地奥の物件だと300万円台だったりしたけれど、いまは500万円以下ではなかなかありませんね。あと、安さを優先すると、どうしても基本は再建築不可物件になってきます。

——再建築不可物件にはネガティブなイメージをもっている人も多いように感じますが。

知識があれば、そんなことはないと思いますよ。再建築不可物件の価値というのは、建て替えが難しいこともあって歴史がある建物が多い。築100年クラスの物件がいっぱいあるわけですよ。時代を超えてきた100年以上の物件というのはね、それなりに苦労して生きてきた器やから、柱1本にしてもいろんな思いが詰まっている。それが面白いと思ってるんです。

たとえば、ここの柱は昔の建築のままやから、木の年輪ひとつとっても夏に育った柔らかい部分と冬に育った硬い部分で凸凹ができている。これで歴史を感じることができる。そこに価値や意味を見出すかどうか……。

──そういう歴史や面白さというのは、ネットの情報で伝わってくるものなのでしょうか?

写真を見ればだいたいわかります。昔の大工が建てた、100年クラスのものは違うんですよ。華奢に見えても、大工が「ちゃんとした家を建てる」という気持ちで建てているから、材料も違う。手を加えたら、あと50年はいけます。だから、中古物件を扱うにあたって心がけているのは「歴史を大事にする」ということに尽きますよね。

ものすごくきれいにして貸したりしている人はまあまあいるけど、それはそれでちょっともったいないという気がするんです。戦前に建てられた京町家を、極端に言うとマンション風にするということでしょ? それよりは、きちんと「最低限」住める状態にすることが大事じゃないかなと思っています。

──「最低限」というのはどの程度ですか?

家が何のためにあるかと言えば、雨や風、ほこりを防ぐため。とくに重要なのは屋根です。屋根だけはしっかりしておかないと、あっという間に崩壊してしまう。100年クラスで路地奥の物件で一度も改修してない状態だと、お金もかかる。ただ、いまは「ほこりが落ちてきても少々断熱効果が悪くてもいいから天井を外したデザインのほうがいい」という人もいますよね。そして、生活する上で欠かせないのが水・電気・ガスのライフライン。そこは最低限、不便のないものにしなくてはいけない。

──そういう凝ったデザインよりも「誰もが使いやすい状態」にしてあげる、と。

デザイン性と居住性のバランスですよね。あとは、何事も「丁寧にする」ことが大事。隙間がないようにする、配管・配線をしっかり直す、床下まできちんと掃除する……見えないところまでとにかく丁寧に仕事をしておくと、何十年も持つ家になるんです。

──たしかに、その丁寧な仕事が入居後のトラブル回避にもつながりそうですね。

そうそう。住み始めてから床下を外して配管をやり直すことになったら、大変ですからね。

──ちなみに、これまで物件を扱ってきたなかで「こうすれば良かった」と後悔したことはありますか?

この物件は少し後悔しているかもしれません(苦笑)。高かったけど買ってしまったというのと、リフォームに時間がかかってしまった。いかに早く人に貸せるかが大切なんですが、職人不足で工務店にお願いしてもなかなか順番が回ってこなかったんです。

──なるほど……。では最後に、これから中古物件を活用しようとしているオーナーさんにアドバイスやメッセージがあれば、ぜひお願いします。

使えるものは使う、ということですね。そもそも古い一戸建てが新築マンションと競争しても意味がない。だから新築マンションみたいな化粧を施すのではなく、100年生きてきたものをできるだけうまく見せてあげる工夫をする。

あと、リフォームするときは業者さんがいろんな提案をされると思いますが、「なんとなくきれいに」みたいな発注だと際限がなくなるので、何が必要なのかをしっかり見極めることを大切にしてください。