Kyoto Dig Home Projectのテーマである「価値はユーザーが選ぶ」を実践する人に焦点を当てる「暮らしのディグり方」。今回紹介するのは、都市、建築、まちづくりの分野でクリエイティブディレクションやリサーチの仕事を行うアーバン・デザイナーの杉田真理子さんと、デザイナー・ディベロッパーのジャスパー・スティーベンソンさんを主体とした合同会社TCUです。杉田氏の自宅兼事務所である「Bridge To」については、以前Kyoto Dig Home Project でも紹介しました。記事はこちら。

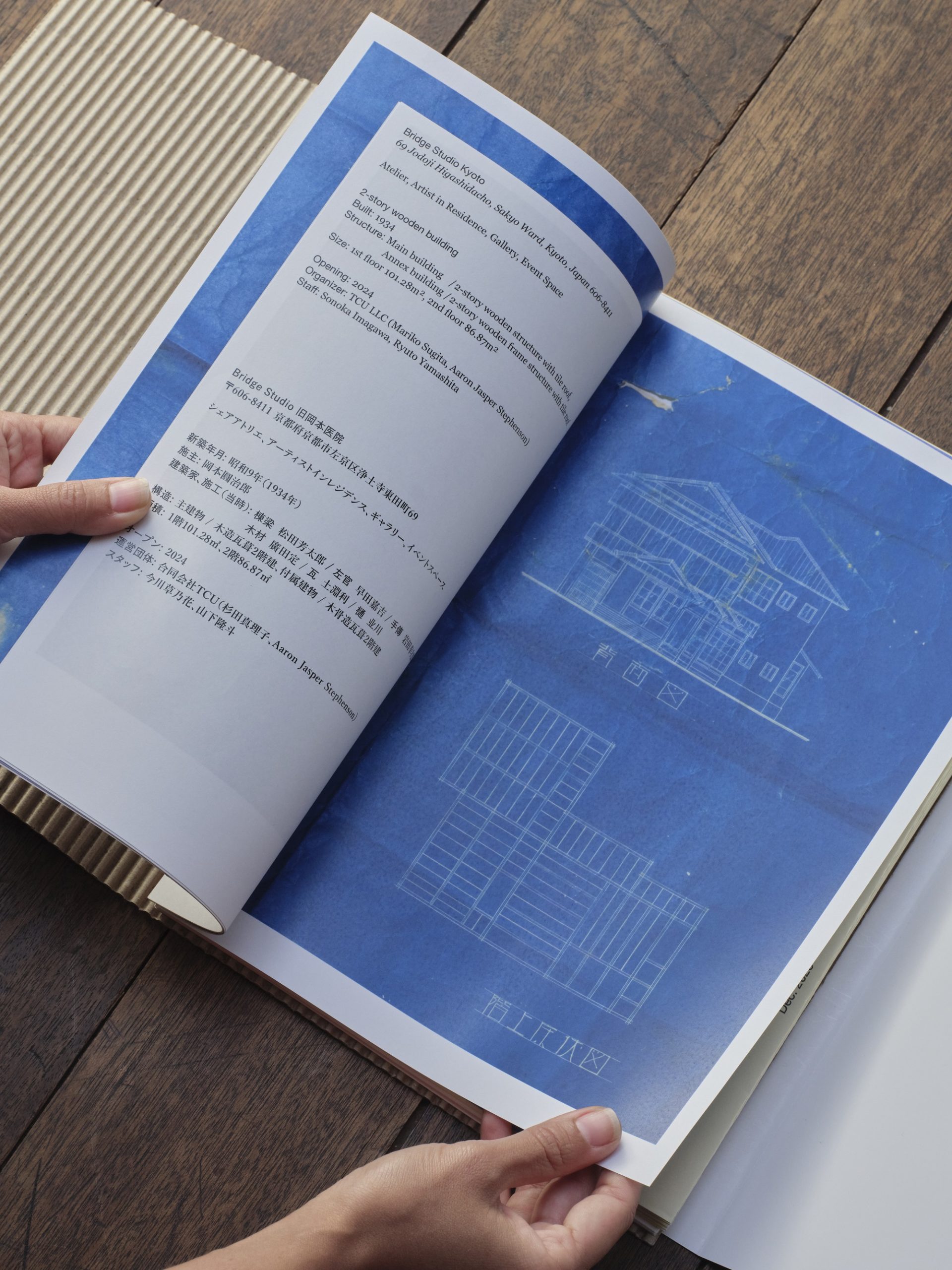

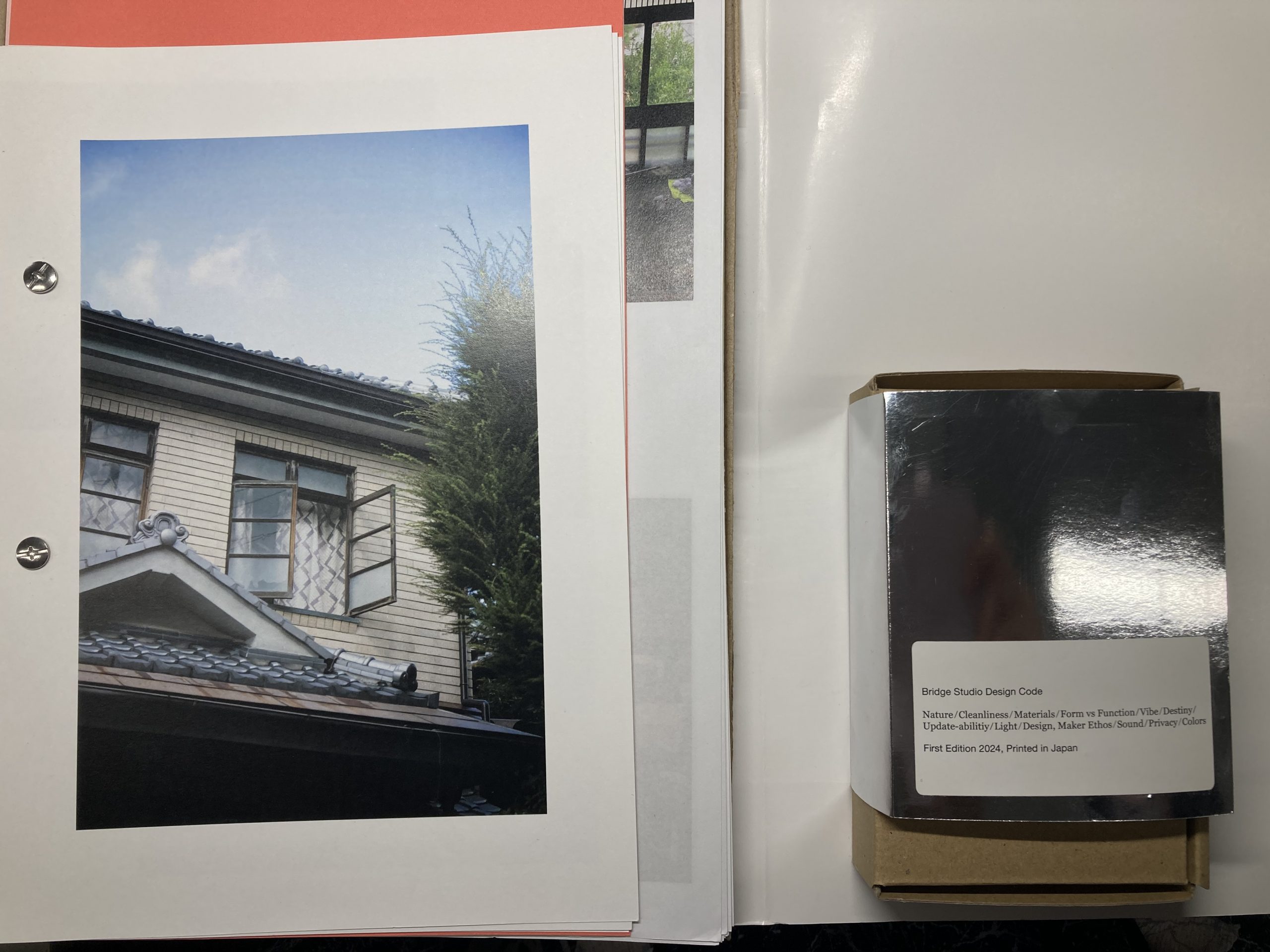

TCUは、「Bridge Studio」という、建築・まちづくり・デザイン・アートなどに関わる実践者のための複合スペース&プラットフォームを手掛けられています。以前の記事でも物件にまつわるエピソードを綴っていますが、この度、リノベーションのプロセスを詰め込んだArchiveBookと、左京区・浄土寺エリアの魅力を伝えるプロモーション動画が完成したとのことで、その制作過程とBridge Studioで出会った残置物に関わるあれこれをお伺いしました。

前編では、Bride StudioのArchiveBookの制作過程とTCUが考える空き家活用の発信の大切さについて紹介します。

INDEX

この方にお話を聞きました

合同会社TCU/Bridge Studio

杉田 真理子、ジャスパー・スティーベンソン

アーティストインレジデンス、展覧会など、複合施設「Bridge Studio」を活用した文化芸術活動のほか、幅広くデザインやクリエイティブディレクション、編集活動を行う。都市デザイナーの杉田真理子、UXエンジニアのAaron Jasper Stephensenにより2024年に設立。

(撮影:村上 大輔)

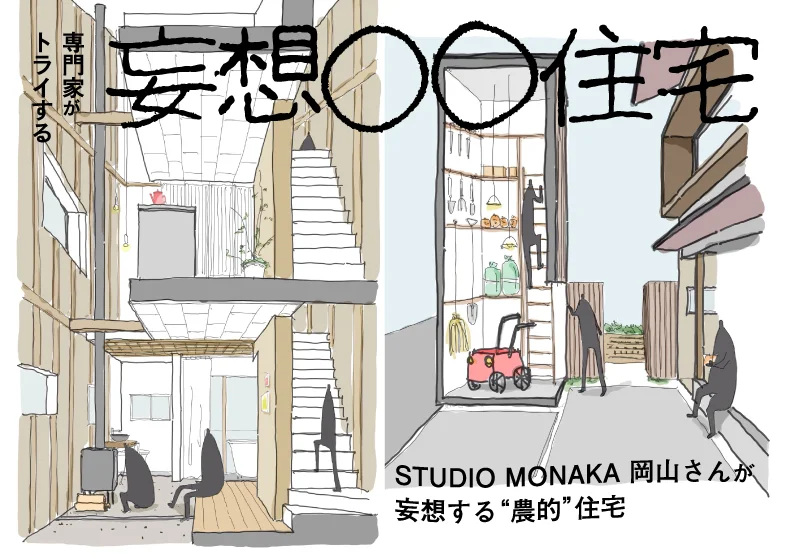

Bridge Studioとは?

京都大学から東へ約1km、入り組んだ小道や静かで落ち着いた住宅街が拡がる浄土寺エリア。 白沙村荘橋本関雪記念館があり、カルチャーの発信基地的役割を果たしている本屋や、隠れ家的なアートスペース、クラシカルな喫茶店も点在する文化的なエリアです。

銀閣寺や哲学の道からほど近い場所に長い間空き家となっていた建物を活用し2024年2月に活動をスタートしたBridge Studioがあります。

もともと1934年(昭和9年)築の内科・小児科医院だった洋館に和のしつらえが組み合わさったノスタルジックでユニークな和洋折衷の建物です。杉田さんの活動の拠点、Bridge Toに近く、同じ浄土寺エリアにあり、散歩中に見かけてからずっと気になっていた魅力的な建物だったそう。元々使われていた素材はできるだけ活かし、歴史的な趣をそのまま残しながら、時間をかけて改修されました。

長い空き家期間を経てオープンしたBridge Studioでは、建築・まちづくり・デザイン・アートなどに関わる実践者のための複合スペース&プラットフォームとして、国内外のアーティストが滞在できるレジデンスや、シェアアトリエ、イベントスペースなどが運営されています。

ArchiveBookを通じての発信-空き家活用のメッセージとノウハウを伝えたい

今回制作されたArchiveBookには、その建物の大家さん(所有者)とコンタクトをとるまでの葛藤や、膨大な残置物に何から手をつけるべきか途方に暮れた心境、改修作業の詳細などが、日記形式で包み隠さずに綴られています。

-Bridge Studio Archive Book と プロモーションビデオの作成の目的を教えてください。

浄土寺の魅力や、地域の活動や取り組みなどを、書籍とプロモーション動画としてまとめること、そうしてリノベーションプロジェクトのプロセスをシェアすることを通じて、この取組に対する新たな価値を見出せると考えました。

このような媒体を通して、地域住民のみならず、京都への移住や二拠点生活に興味のある人達が、空き家改修に関心を持つことは、自ら手を加えることに対する意欲を高めるのではと考えています。

自分たちの活動の記録や地域の魅力が視覚的に伝わりやすいものを、という視点で制作しました。

制作サポート:山下 隆斗

デザインコード写真撮影:中根 華子

-Archive Bookとプロモーション動画を制作することで、どのような課題にアプローチしたのでしょうか。

「空き家や遊休不動産を活用した暮らしや活動に対しての心理的ハードル」、「情報共有や横の繋がりの少なさ」が課題であると考えています。

持続的な空き家活用モデルを構築すること、リノベーションのプロセスをオープンにすること、そしてその場所での暮らしや活用方法をシェアすることにより、空き家の利活用を促進するメッセージとノウハウをさまざまな人に伝えることができればと考えました。地域内で空き家の需要が高まり、老朽化や取り壊しの防止にもつながっていくことを理想と考えています。

また、発信することが、地域ブランド価値の向上及び地域特有の文化や歴史的価値を活かした新しい交流の場を創出し、他地域との差別化を図ることができるとも考えます。京都市の各地域でこのような取組が広がれば、京都市全体の魅力向上に寄与するのではないでしょうか。

-制作に関わった人たちには、新たな視点や気づきがあったのではないでしょうか。

ドキュメンテーションの制作プロセスは、単なる制作・記録にとどまらず、制作に関わる人たちにとっても、意識やまなざしを変えるプロセスとなりました。リノベーションの様子や日々の活動を記録するなかで、建物そのものが語るストーリーやそこに関わる人々の思いをどう伝えるかに強く意識を向けるようになったという声、何気ない風景や人の表情に潜む物語性に改めて気づかされ、「地域を記録する」という行為が外部に開かれた入口になるという実感を得ることができたという声を寄せてもらいました。

-Archive Bookの完成お披露目イベントも開催されたとのことですね。来場者からはどのような感想がありましたか。

イベントには地域住民や学生、まちづくりに関わる実践者など多様な参加者が訪れ、来場者数は約70名にのぼりました。

参加者からは、「まちに対する見方が変わった」「実際に手を動かす機会は貴重で、DIYは女性でもできることが自信に繋がった」といった声を聞くことができました。このように、空き家活用に対する心理的ハードルが下がり、地域への関心や関与が促進されていくことを期待しています。

Bridge Studioの今後は?

-Bridge Studioでの今後の展開はどのようにお考えですか。

月一の頻度でイベントやオープンスタジオを開催しようと思っています。空き家の利活用の促進に関わるトークイベントなどを定期的に行う予定です。

また、京都市内で創造的な場づくりを行っている事業体やコミュニティと連携し、Archiveに関する横のつながり連携を作りたいと考えています。例えばArchiveBook作りのワークショップの実施や、プロセスでお世話になった工務店や職人などの情報をフラットにシェアして1冊にまとめるなど、この取組を通じ様々な方向に新たな展開を広げていこうと考えています。

(後編に続く)

後編では、Bridge Studioを引き受けると同時に杉田さんが出会った膨大な残置物について、市職員の思いも合わせて紹介します。

なお、ArchiveBookをご覧になりたい方は、一度、Bridge Studioまでお問合せいただければ、とのことでした!

合同会社TCUは、同社の事業プロジェクト「Bridge To」の名称で京都市定住・移住応援団に登録しており、公民連携プラットフォーム「KYOTO CITY OPEN LABO」において「左京区・浄土寺エリアの魅力を伝えるプロモーション動画作成及び改修・リノベーションのプロセスドキュメンテーションの作成・共有」における連携事業者として採択されています。本事業は応援団の取組の一環として、本市から事業費用の一部の支援を受け、公民連携での定住・移住促進事業として実施されています。