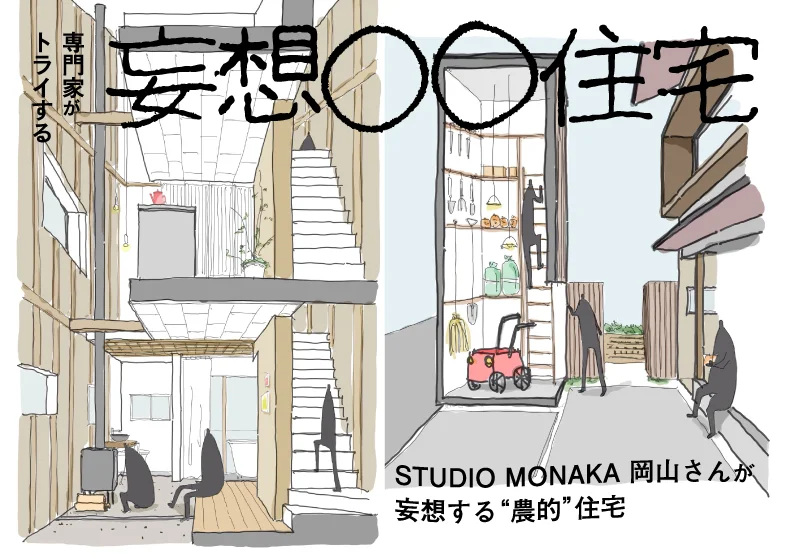

Kyoto Dig Home Projectのテーマである「価値はユーザーが選ぶ」を実践する人に焦点を当てる「暮らしのディグり方」。今回紹介するのは、都市、建築、まちづくりの分野でクリエイティブディレクションやリサーチの仕事を行うアーバン・デザイナーの杉田真理子さんと、デザイナー・ディベロッパーのジャスパー・スティーベンソンさんを主体とした合同会社TCUです。前編はこちら。

TCUは、「Bridge Studio」という、建築・まちづくり・デザイン・アートなどに関わる実践者のための複合スペース&プラットフォームを手掛けられています。以前の記事でも物件にまつわるエピソードを綴っていますが、この度、リノベーションのプロセスを詰め込んだArchiveBookと、左京区・浄土寺エリアの魅力を伝えるプロモーション動画が完成したとのことで、その制作過程とBridge Studioで出会った残置物に関わるあれこれをお伺いしました。

後編では、Bridge Studioを引き受けると同時に杉田さんが出会った膨大な残置物について、市職員の思いも合わせて紹介します。

INDEX

この方にお話を聞きました

合同会社TCU/Bridge Studio

杉田 真理子、ジャスパー・スティーベンソン

アーティストインレジデンス、展覧会など、複合施設「Bridge Studio」を活用した文化芸術活動のほか、幅広くデザインやクリエイティブディレクション、編集活動を行う。都市デザイナーの杉田真理子、UXエンジニアのAaron Jasper Stephensenにより2024年に設立。

(撮影:村上 大輔)

Archive Bookに残した残置物

-杉田さんはこの建物だけではなく、残置物もすべて引き受けることになったそうですね。建物と一緒に全ての残置物を引き受けたことによる、膨大なモノとの対面した時の思いを教えてください。

元々フリーマーケットに行くことやヴィンテージのものが好きだったので、最初はかなりときめきがあり楽しかったのですが、その膨大さと、一向に片付かない果てしなさに、次第にエネルギーを吸いとられてしまったのは事実です。あれほど大好きだった蚤の市(海外のものも含む)に行っても「あーこれBridge Studioでも見たな」みたいな感じで、全くときめかなくなってしまいました(笑)

古いものを大切にしたい気持ちもありつつ、新しいものを取り入れることの重要性も分かるようになり、すべてはバランスだという境地に至りました。当時はどうしても保存しなければと思っていたモノでも、今では良い意味で手放せるようになったのは、自分の中では良い変化だと思います。

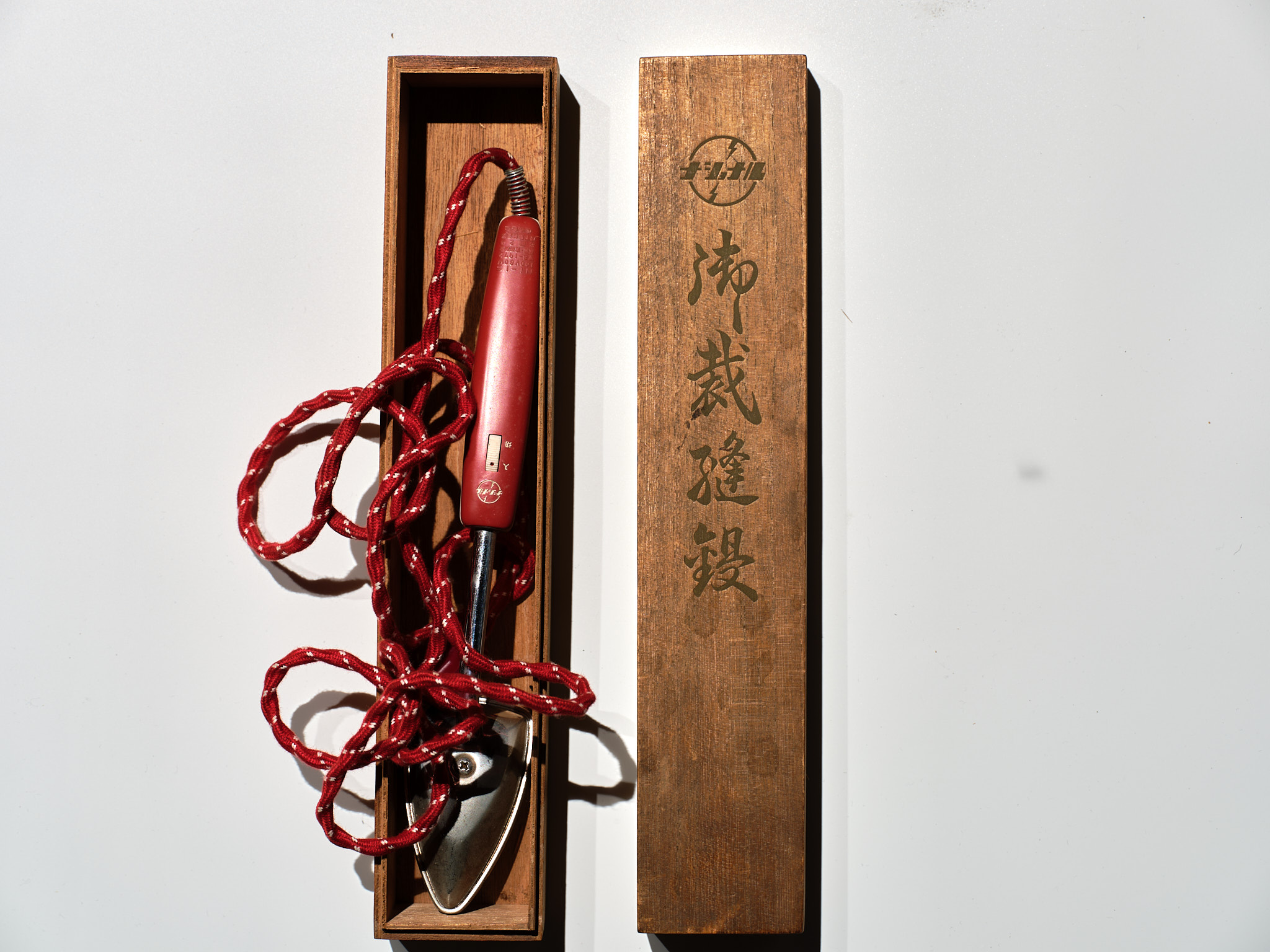

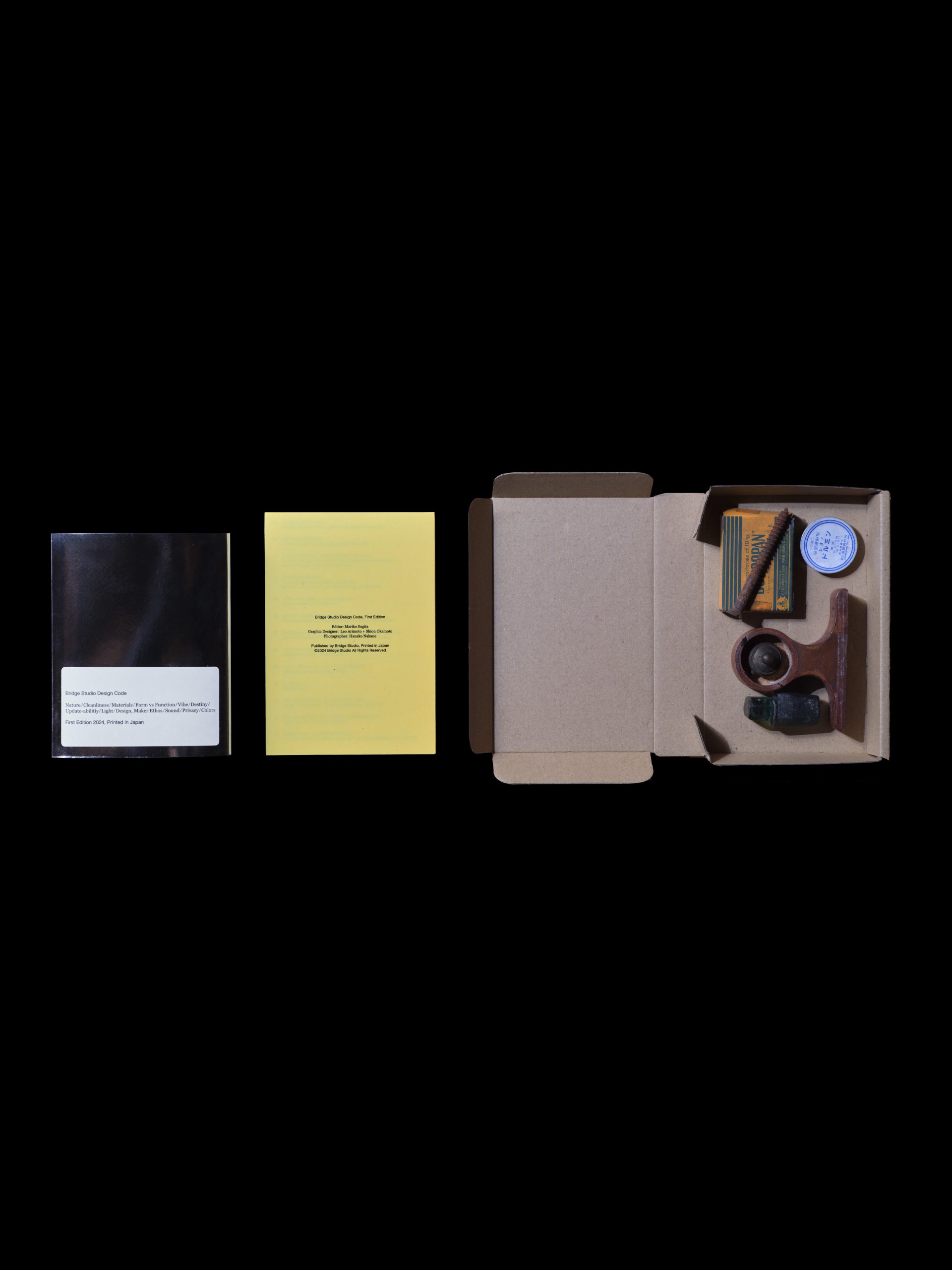

-前回紹介したArchive Bookには残置物のおまけがついているんですね。おまけをパッケージすることによる新しい価値付けの意図を教えてください。

マルチメディアコンテンツが求められる時代だと思っています。

テキスト情報にも、例えば音声メディアやビジュアルをつける、イベントと組み合わせるなどの付加価値をつけていくことでより広く深く届けることができると思っています。イメージは、雑誌の付録です!笑

-おまけはArchive Bookとセットでなくとも手に入れることができるんですね。

今回作成したArchive Bookとおまけはまた別物です。建物の欠片に想像力を掻き立てられる楽しさを体験することができます。

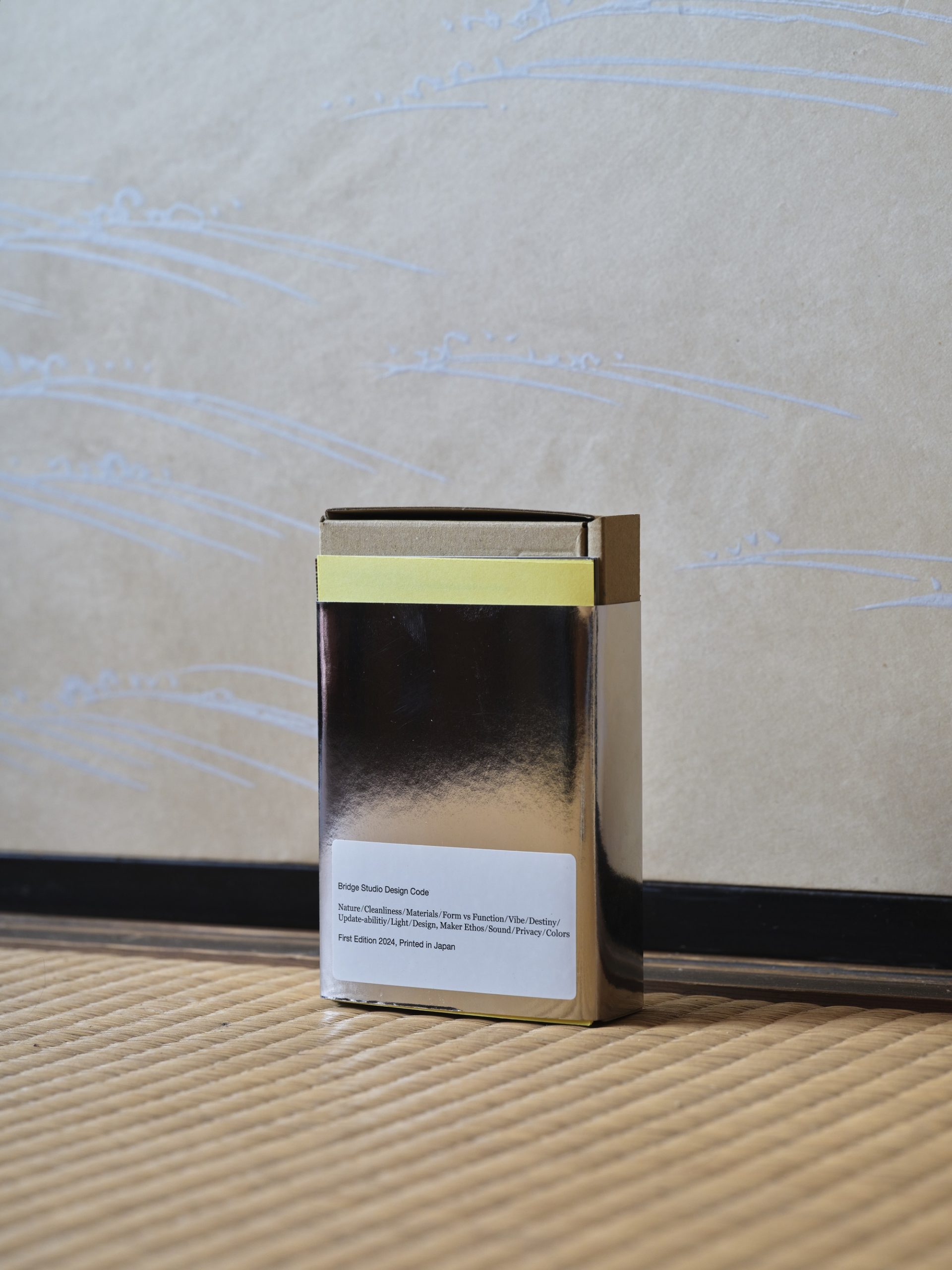

-Archive Bookもおまけのパッケージも趣向を凝らした仕様になっていますね。こだわりを教えてください。

若手のデザイナー2人にお願いをし、何度も何度も試作を重ねました。Archive Bookは表紙の紙だけで何度もプロトタイプを作ったのを覚えています。京都在住のシルクスクリーン作家にお願いをし、Bridge Studioの残置物を撮影したものを転写してもらいました。おまけの小箱は建物の古くて重々しい感じと対照的に、シルバーで今らしく軽やかな雰囲気にしました。

残置物の成仏 -空き家の現地相談に立ち会う市職員の思い

京都文化財マネージャーとしてBridge Studioへ調査に行ったことがある市職員にも、残置物について色々と思いを巡らせてもらいました。

残置物の成仏

扉を開けた瞬間、空き家特有の少し埃っぽい空気の中に漂う懐かしい匂いと人が暮らしていたぬくもりを感じることが多々あります。

京都市に寄せられた空き家の現地相談(空き家活用・流通支援専門家派遣制度)は、延べ850軒(令和7年7月31日時点)。相談を受けた大半の家屋に家財が残されていて、「片付けようと思うのだけど、なかなか進まない」「しなければならないことも荷物もありすぎて…何から手を付けたらいいかもわからない」とのお話をよく伺います。また、残された品物には「日常の痕跡」と同時に記憶と時間が封じ込められているようで「引き出しの奥にしまわれた書きかけのノート、小学校の頃の成績表、壁に貼られたままのカレンダー、目にするだけで不思議と過去の日々が浮かび上がってきて捨てられない。」とおっしゃる方も。そうしたお声を聞くと、それぞれの物にそれぞれの物語が静かに宿り、息をひそめている様にも感じます。

杉田真理子さんは、旧岡本医院(現:Bridge Studio)の「これから」と同時に「これまで」の家財等も引き受けられました。杉田さんにとって50年間未開封の箱や戦時中の荷物箱などの整理は「開封式」であり、家財撤去の作業はただ「モノを運びだす」ことではなく、残置物にまつわる想いを成仏させる大切な儀式のよう。思い出を写真で残す作業は、物の整理だけでなく心の整理にもなるのでお勧めとのことで「物撮り」のワークショップを行われたこともあったとのこと。

主役となるアイテムが引き立つように、無地の布や紙などシンプルな背景で、アイテムを真上から撮ると全体がよくわかるそうです。複数のアイテムを並べる場合は‘’少し重ねたりリズムよく並べるとまとまり感が出る‘’といったちょっとした撮影のコツで写真の雰囲気が変わり、思い出のポートレートのように見えます。

家や家財に詰まった思い出をひととき味わい、大切な物を写真や記憶に残すことで残置物が成仏するのです。撤去の決断は寂しさや決別の気持ちを伴うかもしれませんが、手放す品には感謝の気持ちをもって送り出し、思い出は写真や記憶で優しく心にしまう。「ありがとう」「おつかれさま」それだけで「想い」は静かに成仏し、家も持ち主も新しい一歩を踏み出す準備が整うのではないでしょうか。

合同会社TCUは、同社の事業プロジェクト「Bridge To」の名称で京都市定住・移住応援団に登録しており、公民連携プラットフォーム「KYOTO CITY OPEN LABO」において「左京区・浄土寺エリアの魅力を伝えるプロモーション動画作成及び改修・リノベーションのプロセスドキュメンテーションの作成・共有」における連携事業者として採択されています。本事業は応援団の取組の一環として、本市から事業費用の一部の支援を受け、公民連携での定住・移住促進事業として実施されています。