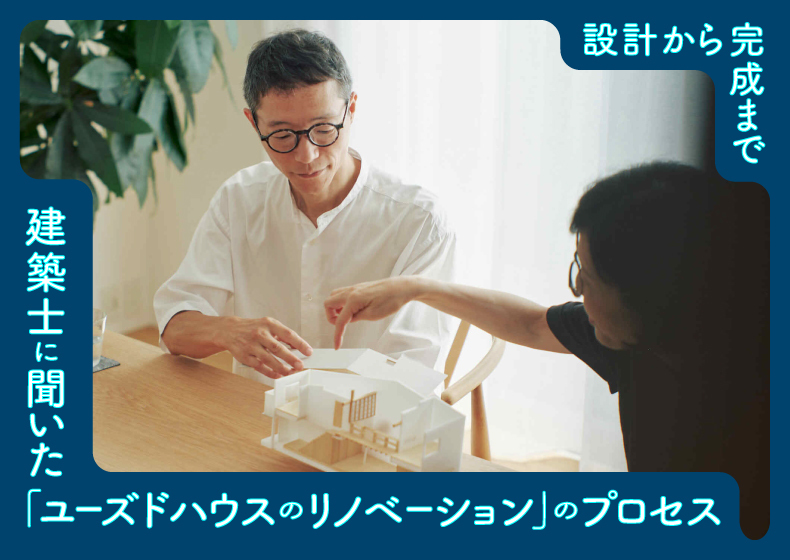

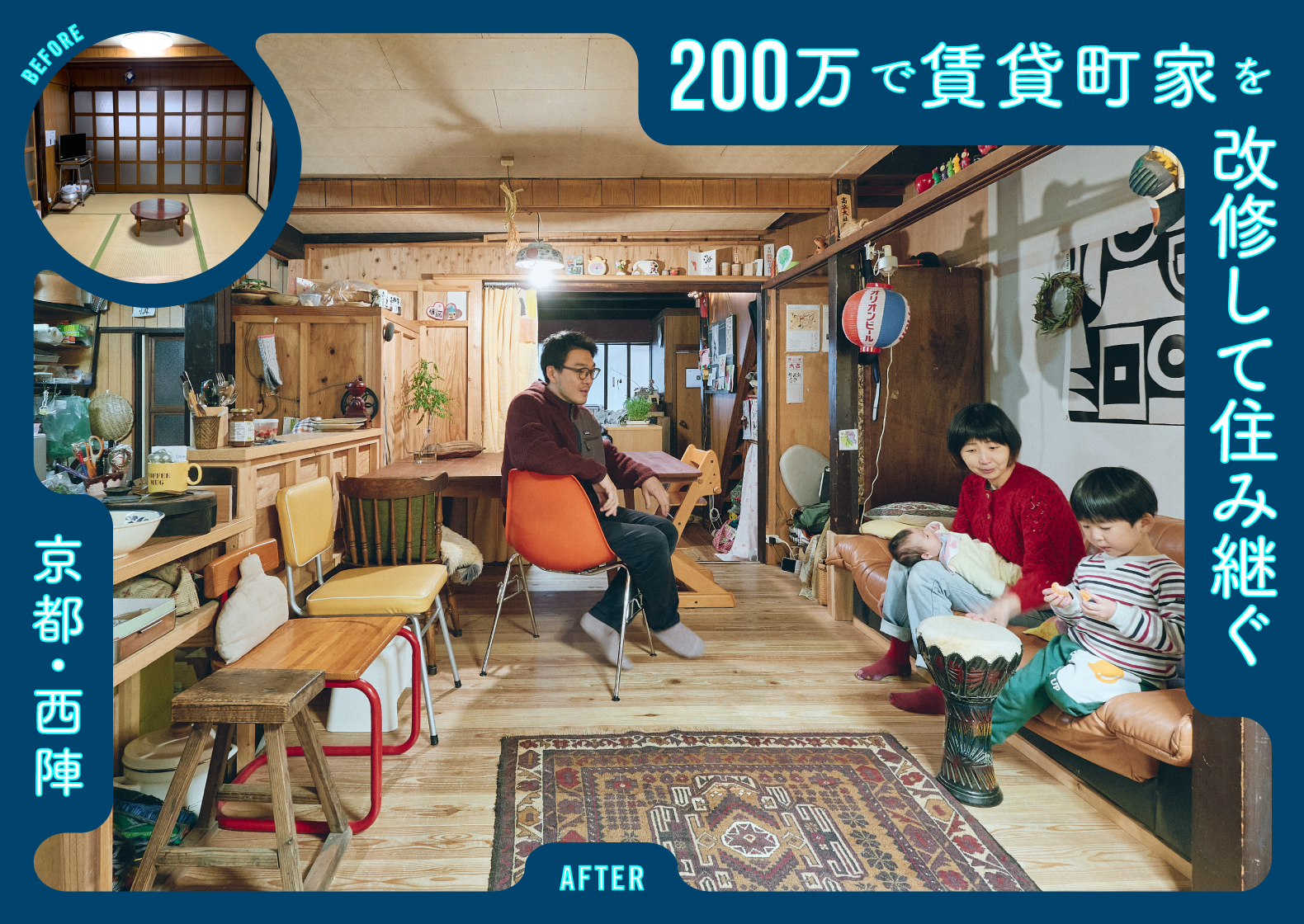

空き家や中古住宅(ユーズドハウス)を上手に活用し、自分らしい住まい方をしている方々を紹介する「空き家居住学」。今回、ご紹介するのは、建築のプロである一級建築士が自宅として手掛けた中古住宅のリノベーション実例です。

お話をうかがった建築士の波多野崇さんは、築60年ほどの中古住宅を購入しリノベーション。和とモダンなデザインと自然が見事に調和した心安らぐ家として、息を吹き返らせました。

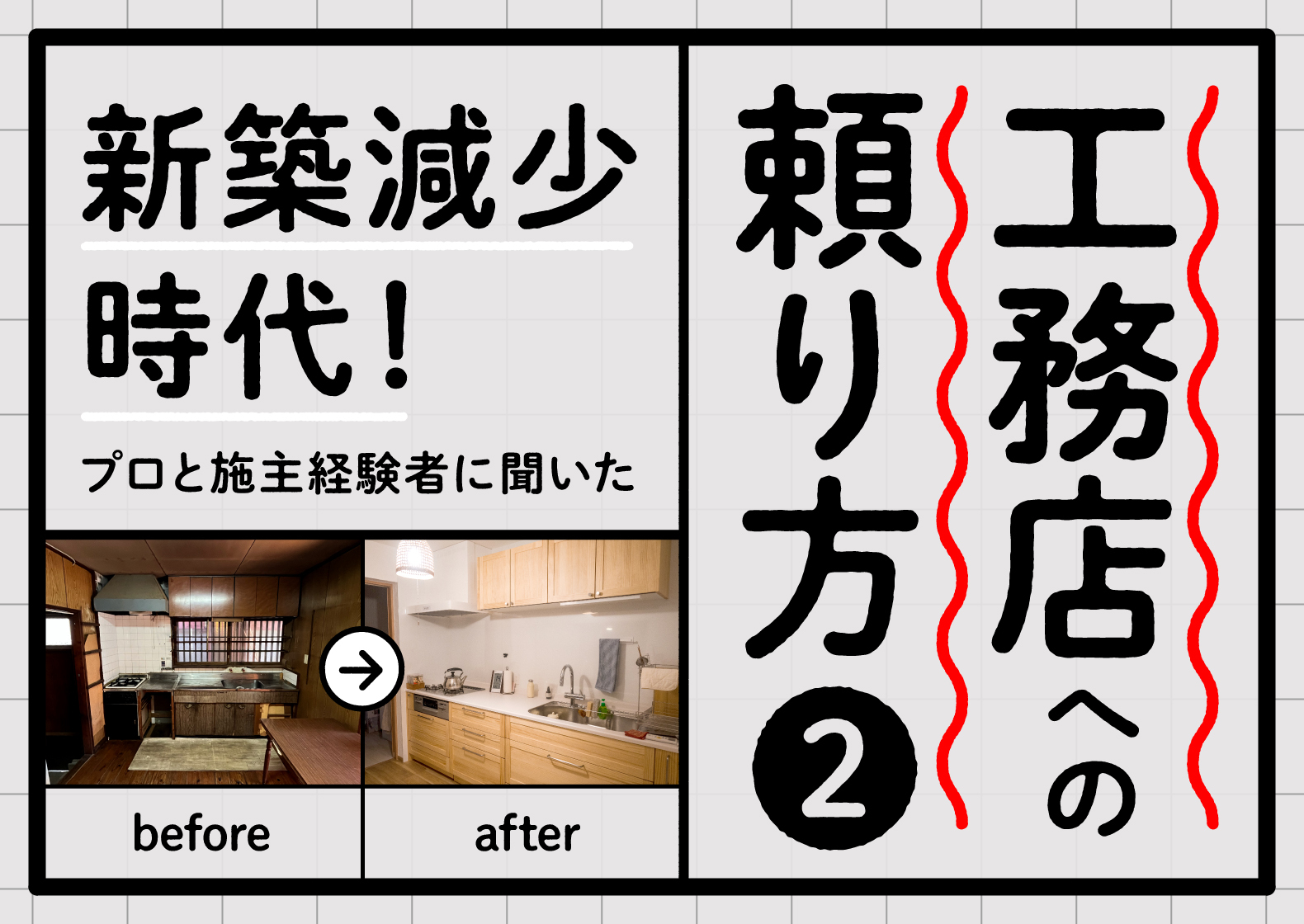

新築に比べると住宅ローンが組みにくいといわれる中古住宅ですが、耐震補強に注力し耐震基準適合証明書を取得することにより、旧耐震基準で建てられた中古住宅でも十分な金額の住宅ローンを組むことができたそう。

前編では、物件の価値を高める改修のポイントや中古住宅を活用するメリットなど、建築士ならではの視点から語っていただきました。

*住宅ローンの申請条件等については建物や借主の状況によって変動がありますので、実際に検討される際は専門の金融機関や不動産事業者にご相談ください。

INDEX

この方にお話を聞きました

建築士/A.C.E.波多野一級建築士事務所代表

波多野崇

2004年に「A.C.E.波多野一級建築士事務所」を設立し、住宅や店舗、ホテル・旅館、病院、ギャラリーなどの建築設計・監理、リフォーム・リノベーション(改築・増築)などの業務を担う。令和元年度京都景観賞京町家部門優良賞(上京の織屋建て長屋)や第9回京都建築賞優秀賞(御旅所の家)など受賞歴も多数。

プロローグ

波多野さんのご自宅があるのは、京都市西京区、桂エリアに位置する樫原(かたぎはら)。江戸時代には宿場町として栄えた風情がいまも残る一方、緑も豊かで住宅環境も整った暮らしやすいエリアです。

波多野さんが購入した物件は築60年、延べ床145平米・土地が約70坪、4LDKの中古住宅。リノベーションにあたって「外観のデザインに手を入れない」と決めていたため、玄関横の小壁なども60年前の意匠のまま。波多野さんは「自分では下地窓つきの袖壁はキッチュになるのでデザインしないのですが、玄関に入るとき、意外とちょっと安心感があるんですよ」と話します。

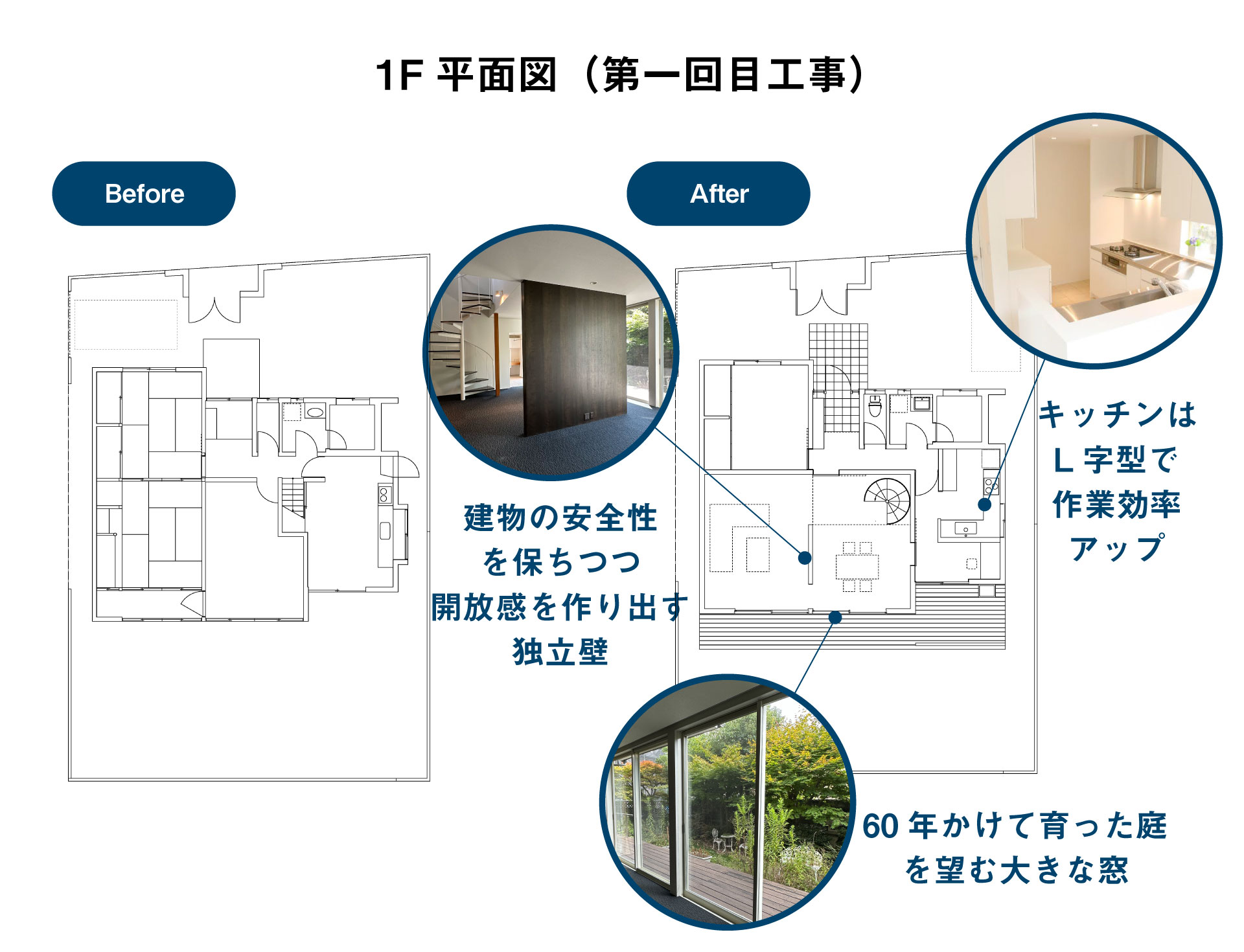

外観は“立派な昭和の住宅”、室内に入ると、一階は庭に面して大きなガラス戸が設けられた吹き抜けのある贅沢な空間が。広々としたダイニングとリビングは壁によって仕切られており、開放感と同時に心が落ち着く安心感に包まれます。

前に住まれていたオーナーさんが植えた木々を引き継いだ庭の風景。「春は新緑が美しく、秋は紅葉がとてもきれいですし、季節の移り変わりとともに、様々な花が咲いていくんです。これだけ樹木が育つには時間がかかりますし、60年かけて手入れされてできあがった庭というのは、やはり楽しい。こういうところは中古住宅の醍醐味ですね。」と波多野さん。

キッチンの位置はもともとの間取りのままで、レイアウトを工夫してL型キッチンにすることで作業効率をアップ。キッチンの隣には、家事をまとめてできるスペースを設けられています。

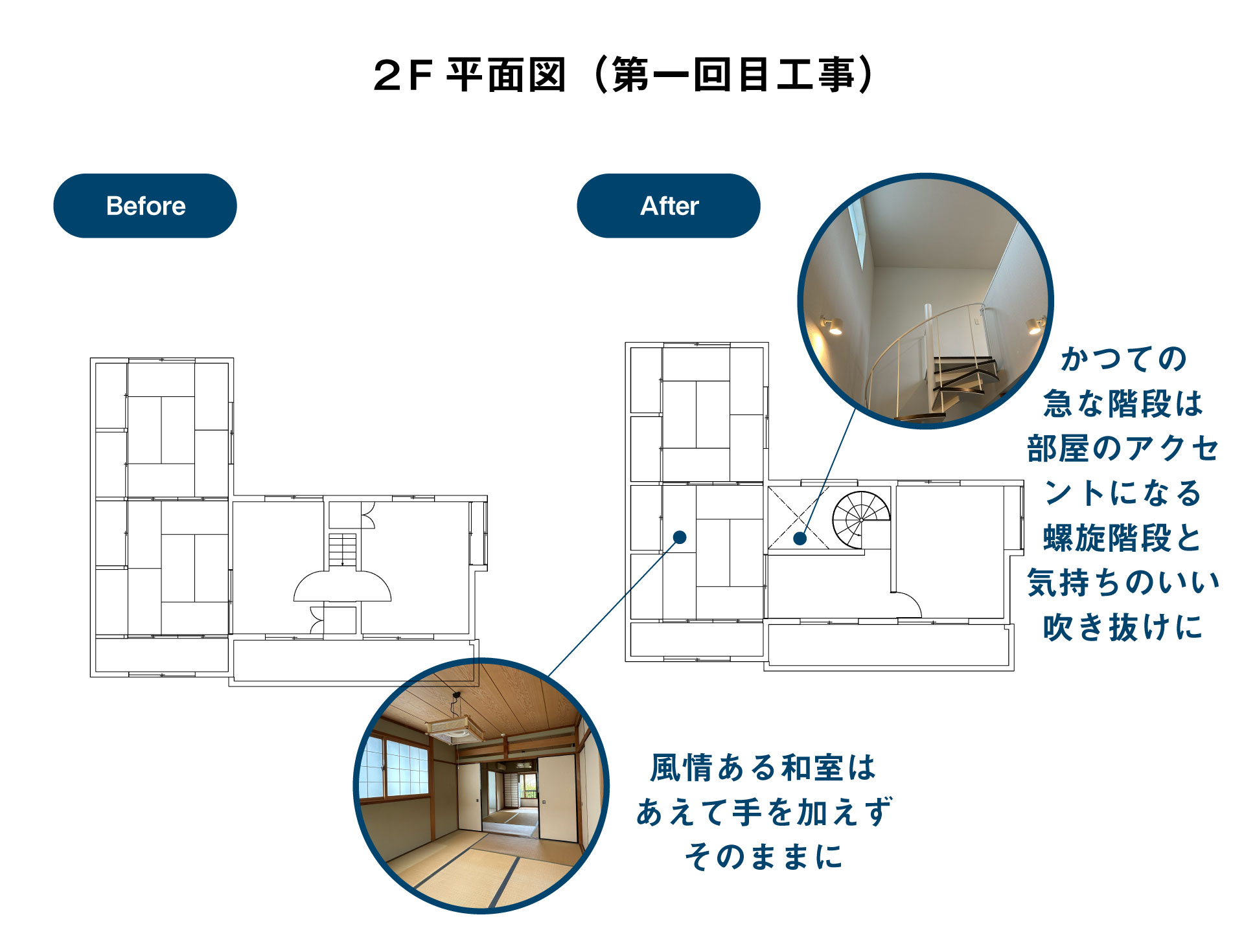

螺旋階段で2階に上がり、階段室を抜けると、1階とは打って変わって和室のお部屋が。この和室も外観同様、リノベーションはしていないとのこと。階段室が設けられている効果で、1階の空気感が損なわれることなく自然と和室が溶け込んでいます。

昭和の住宅がもつ和の安らぎと、機能的かつ開放感あふれるモダンなデザインが同居した、のびのびとリラックスできる家──。さすが建築のプロによるリノベーションだとうならずにいられませんが、改修は“見えない部分”にも費やされています。

リノベーションを手掛けた住宅との20年ぶりの“再会”

そもそも波多野さんがこの中古住宅と出会ったのは、約20年前のこと。2004年に一級建築士として独立して建築士事務所を設立した際、いちばん最初に手掛けたのが、この住宅のリノベーションでした。

波多野さん

「私は東京の建築事務所で働いていて、京都に戻って独立したのですが、東京の友人が『両親が住む京都の実家をリノベーションしてほしい』と依頼してくれたんです。当時は築40年程で、1階は和室が続き間で2部屋あり、ダイニングキッチンとお風呂・洗面・トイレといった感じで3つに区切られているようなかたちでした。そこから、部屋をつないで一体化し、お祖父さんが長い間手をかけてきたお庭を毎日眺めながら暮らせるようにリノベーションしたんです」

それから20年が経ち、依頼主だった東京の友人から「親がライフステージの変化により引っ越しをすることになったので、家を売りに出している」という話を聞いた波多野さん。ちょうど引っ越しをしたいと考えていたため、「ローンを組めれば買えるかもしれない」と思い立ったそう。

そして、住宅ローンを組むために行ったのが、「耐震補強」でした。

住宅ローンが組めて税制優遇も……安全性の向上だけではない耐震補強の利点

旧耐震基準(1981年5月31日以前)の建物でとくに重要になってくるのが、この耐震補強。その理由は、耐震性能が不十分だと金融機関のローン審査で融資額が減額されたり、融資を断られるケースがあるためです。つまり、耐震補強は住まう上で安心を担保できるだけではなく、融資を受ける上でもポイントになるのです。

波多野さん

「この家が売りに出されても、なかなか買い手がつかなかったらしいのですが、その理由のひとつに耐震性の不安と住宅ローンが組めないという点があったみたいなんです。でも、僕の場合は現行の耐震基準をクリアしてローンを組んだ実例を知っていたので。不動産屋さんも、誰に何を頼む必要があるかの計画の立て方とか、いろいろとガイドをするのは大変だし、耐震改修には費用もかかるので、現状で買ってくれる人に売ることになるのかもしれませんね」

波多野さんは最初にリノベーションを手掛けたときにも耐震補強をおこなっていましたが、2度目のリノベーションでは建築基準法における現行耐震基準の1.5倍の耐力を持たせるように構造一級建築士の能戸謙介氏に補強計画を立ててもらい耐震改修を改めて実施。耐震補強工事に京都市の補助制度である『まちの匠・ぷらす』を活用することにより、費用削減しつつも現行基準をクリア。耐震基準適合証明書を取得して、住宅ローンを組むことができただけではなく、「住宅ローン控除(住宅借入金特別控除)」「住宅耐震改修特別控除」といった税制優遇も受けることができたそうです。

京都市の補助制度「まちの匠・ぷらす」とは

「まちの匠・ぷらす」は、京都市内の旧耐震基準の木造住宅や京町家の耐震・防火改修工事費を支援する補助制度。条件が適合すれば、木造住宅は簡易改修で最大40万円、本格改修で最大200万円、京町家は簡易改修で最大60万円、本格改修で最大300万円の補助を受けることができます。

※「まちの匠・ぷらす」の2025年度の申込期間は2026年1月31日まで

\ Another idea /

木造住宅の耐震改修工事に活用できる制度はこちら

耐震補強と同時に「愛着を深める」工夫を施す

前述したように、最初のリノベーション時にも耐震性を高めるために耐震補強金具を入れるなどの改修を実施。そのため、今回の物件購入後の耐震補強は「耐力壁を増やすこと」と「基礎を補強すること」で済ませることができた、と波多野さんは言います。

波多野さん

「地震や台風による水平方向からの力に耐えうる壁を耐力壁と呼ぶのですが、今回のリノベーションでは既存の壁を強化してゆくことで、窓などはそのままで開放的な空間を作ることができました。 基礎については、1981年以前(旧耐震基準)の建物の基礎は鉄筋なしの無筋コンクリートだったりして、どうしても弱いんですよね。それで基礎をやり直そうと思うと、やはりその付近の床を剥がさないといけません。 ただ、今回は全面的に剥がすのではなく、十分強度が上がるという範囲を限定して基礎の補強を実施しました。リビングと寝室の床を剥がし、無筋コンクリートの基礎に鉄筋コンクリートの基礎を沿わせて……結果、大工さんに補強アンカーを200本打ってもらいました」

波多野さん

「あと、耐震補強リノベーションで大切なことは、知識豊富な良い工務店に施工してもらうことです。実はリノベーションは新築よりも難しい。今回も20年前も同じ片山工務店さんに工事をお願いしたのですが、確実な工事に加えて、20年間施主と非常に良好な関係を築かれていたので、今回の計画では間に立って多くの働きを担って頂きました。安心を得るには設計と施工の両輪が大切だと思います。」

安全性と物件の価値を高める耐震補強工事。この工事と同時に波多野さんが考えたのが、20年のキャリアのなかで「これはいいな」「自宅に使いたいな」と思った素材を使おう、ということ。

波多野さん

「せっかく床や壁を剥がすのだから、気に入った素材、好きな材料を選んで、家のなかに愛着がある要素を増やそうと思ったんですね。 たとえば、フローリング材は国産の栗材で、途中で継いでいない1800mmのものを使いました。毎日、肌が接するところですし、お客さんに「何がいちばんおすすめですか?」 と訊かれたときにも、ちゃんとお話したいなと。 壁には、漆喰のなかでも蔵や外壁の中塗りによく使われている砂漆喰を選びました。砂漆喰はザラザラとしていて着生がいいので漆喰の下地として塗るものなのですが、光が当たるとちょっとムラが出るというか、柔らかい光や影に変わっていくところが好きだったんです。あと、吸湿放湿の性質もあって、柔らかい空気感になるんですよ」

やはり気になるのは、リノベーションでかかった費用。波多野さんによると、「耐震補強と内装のリノベーションで1100万円ぐらい」とのこと。20年前のリノベーション時に吹き抜けや螺旋階段を設置するなど手を加えており、今回のリノベーションでは間取りはほぼ変えていないとはいえ、延べ床145平米・土地が約70坪という広さを踏まえると、「新築と比べると総費用は半額以下になったので、やっぱりコストは抑えられましたね」という感想も頷けます。

「郊外のリノベーション中古住宅」という選択肢

「最初は、同じ予算なら狭くても街中の便利なところに住んでもいいな、と思っていたんです」と語る波多野さん。でも、いまは「ここで良かった」と感じているそう。

波多野さん

「市内中心部からは少し離れた中古住宅を選んだことで良かったと思うのは、やっぱり床面積が広がったこと。動線的にも空間ボリューム的にも良かったですし、ぞんぶんに手足を動かしてストレッチができたり、犬と走ったりもしています。庭は広く、ガレージもしっかり車2台が止められるのも利点です」

新築ではなく中古住宅をリノベーションして暮らすという選択──建築士というキャリアを踏まえると、「一から新築で理想の家を建てたいものなのでは?」と想像してしまいますが、実際には近年中古住宅を活用している建築士さんは少なくないのだとか。

波多野さん

「もちろん、建築家が自邸を建てることは自然な流れというか良いかたちだなと思っているんですけど、一方で現在は空き家問題の解消に取り組もうとか、ものを大切にしようとか、そういった意識を持った世代が出てきている。そうしたなかで、自分も同じ体験をしてみるということに意味があるのではないかとも思います。 あと、これは個人的な話になってしまいますが、この家は僕が独立して最初にリノベーションを手掛けたこともあって、20年前の設計の検証のために買った、という部分もあったんですね。自分がやってきたことは正しかったのか、原点に立ち返ってみようと。きっと、いろいろと反省することが出てくるんだろうなと思って住み始めたのですが、意外と快適で自分の仕事は間違っていなかったなって」

20年前の自身の仕事と向かい合い、建築士としての“確信”を深める。人と人のあいだだけではなく、人と家のあいだにも“ふしぎな縁”というものがあるのかもしれない……。波多野さんのお話は、そう感じずにはいられないものです。

後編では、そんな波多野さんに建築士の視点から、中古住宅のリノベーションの具体的な流れや、中古住宅を活用するポイントについて、さらに掘り下げて伺っていきます。