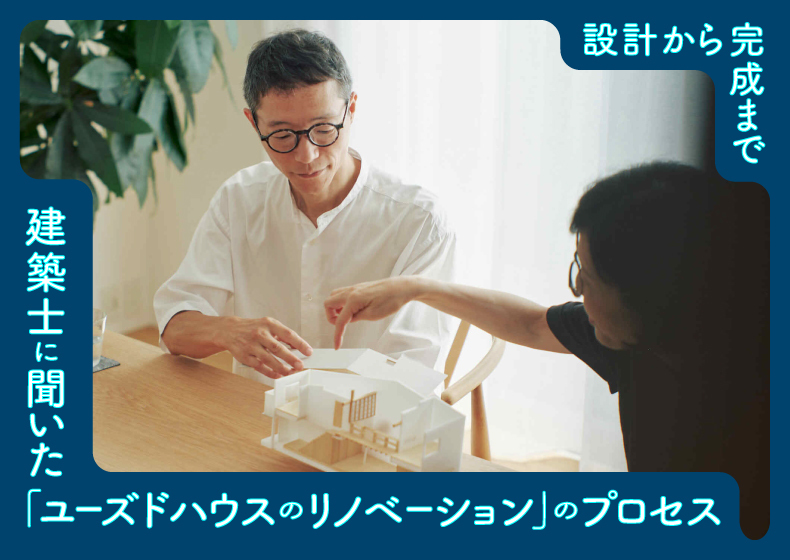

空き家や中古住宅(ユーズドハウス)を上手に活用し、自分らしい住まい方をしている方々を紹介する「空き家居住学」。今回、ご紹介するのは、建築のプロである一級建築士が自宅として手掛けた中古住宅のリノベーション実例です。前編につづいてご登場いただくのは、建築士の波多野崇さんです。

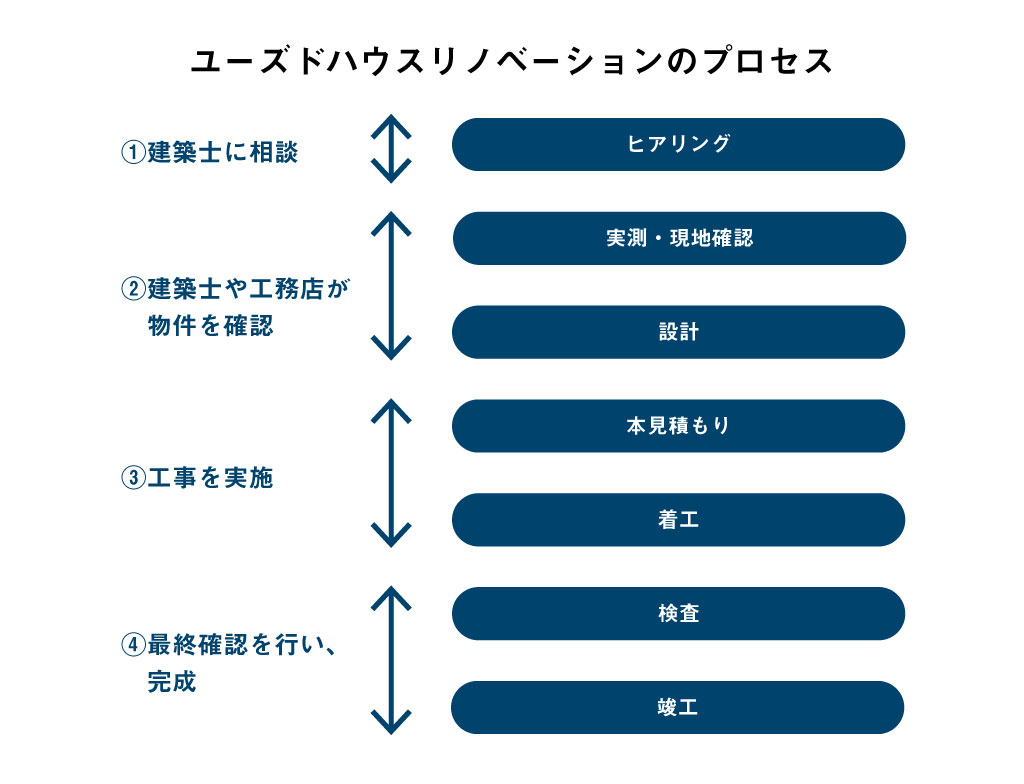

前編では波多野さんが自宅として手掛けた中古住宅のリノベーション実例を伺いましたが、後編では「建築士と工務店の違いは?」「状態が悪くてリノベーションできるのか不安なときはどうすればいい?」「契約や費用確定のタイミングは?」といった疑問に波多野さんが答えます。建築士とともに中古住宅をリノベーションするときのプロセスについて、具体的に教えていただきました。

前編はこちら

INDEX

この方にお話を聞きました

建築士/A.C.E.波多野一級建築士事務所代表

波多野崇

2004年に「A.C.E.波多野一級建築士事務所」を設立し、住宅や店舗、ホテル・旅館、病院、ギャラリーなどの建築設計・監理、リフォーム・リノベーション(改築・増築)などの業務を担う。令和元年度京都景観賞京町家部門優良賞(上京の織屋建て長屋)や第9回京都建築賞優秀賞(御旅所の家)など受賞歴も多数。

プロローグ

建築士と工務店の違いって、なに?

イチから家を建てる新築と違い、中古住宅のリノベーションがどのように行なわれているのかよく知らない、という方もきっと多いはず。そもそも誰に何を頼めばいいのか、間取りの変更や安全性を向上させるためにはどんな工程が必要なのか、予算はどのように組めばいいのか……はじめて中古住宅を購入する人にとっては、分からないことだらけではないでしょうか。

そこで今回は、建築のプロであり、一級建築士として中古物件のリノベーションを多数手がけてきた波多野さんに、中古住宅リノベーションの流れについて、工程ごとに解説してもらいます。

まず、細かなプロセスについて伺う前に、知っているようでよく分からない疑問のひとつである「建築士と工務店の違い」について訊いてみました。

波多野さん

分かりやすく説明するとしたら、『利益を上げている主な業務が違う』ということでしょうか。 建築士はお施主さんの生活や趣味といったライフスタイルや、密集市街地や景色の良い郊外などの風景や周辺環境にどれだけ家をフィットさせられるかを考え、設計図面をつくり、工事の過程を監理するのが主な仕事だと思っています。また法律や構造、設備の性能とデザインのバランスを考えるのも重要な役割りです。 一方、工務店さんの主力は工事です。もちろん、設計をがんばっておられる工務店さんもいらっしゃいますが、利益を上げる業務はやはり工事。木をどう組むかとか、材料をどのように加工して使うかとか、そういった場面で力を発揮されます。

波多野さんの場合、お客さんは波多野さんの作品を見て設計を依頼するケースがほとんどで、波多野さんが設計を担当するときはおすすめの工務店を紹介されるそう。

波多野さん

良い工務店さんをご存知のお客さんもいらっしゃるんですが、多くの方がどこに頼んでいいか分からないとお話しになりますので、お客さんが求めている工事をしてくれそうな工務店さんを紹介しています。 工務店を選ぶときに考えるのは、お施主さんと工務店さんの相性。建築士は設計の打ち合わせを通してお客さんが特にこだわっている点を把握していますから、それに応えてくれる工務店はここだな、とか。 あと、工務店さんには気持ち良く仕事をしてもらえることが、お施主さんにとっても良い結果を生むと思っているんですね。たとえば、木にこだわる工務店さんって多いんですが、対してお施主さんが木に興味がないと、やっぱり工務店さんとしてはちょっとがっかりしちゃうじゃないですか。なので、そういうときは違う強みがある工務店さんを紹介したりします。

中古住宅リノベのプロセス、その① ヒアリング

どんな暮らしがしたいか……まずはプロに伝えてみる

言うなれば、建築士は施主と工務店をマッチングして間を取り持つコーディネーター。建築士の仕事が設計にとどまらないことが分かったところで、いよいよ中古住宅のリノベーションの工程について具体的に伺っていきましょう。

波多野さん

まず、設計に入る前に行なうのがヒアリングです。さきほどお話したように、設計士の仕事はお施主さんのライフスタイルにフィットさせることですから、どのように変えていきたいのか、どういう思いでリノベーションをしたいと考えているのか……当たり前ですが、そうしたことを細かく聞いていきます。

このとき大切なのが、「希望を全て話し切ること」だと波多野さんは言います。

波多野さん

最初に希望を全て話し切っていただくのがいちばん良いと思っていて、お話をきくときはその点を意識しています。ただ、予算によってはすべてを叶えることは難しいですから、そこから優先順位をつけていく。人によって大事なポイントは違いますから、それを一緒に整理して、どれを残してどれを諦めるのか、その予算で実現できる良いバランスを話し合いながら見つけていきます。もちろん、建築士に全部任せていただいても大丈夫。その方がバランスの良い提案が出来ると思います。何れにしても、相談しながら進めていきますからご安心ください。

【POINT】リノベできるか不安…購入前にプロに相談しても良い?

気になる中古住宅を現地見学したものの、「この状態でリノベーションできるの?」と不安になって購入に踏み切れないことも。そうした相談を受けたとき、波多野さんは「一緒に見に行く」のだそう。

「なかには隣の土地との高低差が激しすぎることで擁壁工事などが必要になって、絶対に予算に収まらないケースも。購入を検討中の段階でも建築士に相談してみてください」(波多野さん)

中古住宅リノベのプロセス、その② 実測・現地確認・設計

理想を形にする前に、現場のプロにも相談

ヒアリングにつづいて行なうのが、現場での実測。いまは3Dスキャナーでデータを取得して3Dモデルを作成する方法もありますが、波多野さんは「しっかり向き合うためにミリ単位ですべて実測」するのだとか。

そして、実測と同時に実施するのが「現地確認」です。

波多野さん

実際に住んだ時の暮らしやすさのことも考えて近所の家の窓の位置や隣家との距離など、細かく現地の状況を確認します。あと、外側からは見えない、壁の中や床下、天井裏、屋根瓦の状態の確認も行ないます。このあたりは工務店さんのほうが工事の時の予測をつけやすい部分でもありますので、お施主さんに事前に提案した工務店さんに来てもらって確認してもらうことが多いです。

現状の確認を終え、ついに設計プランを描き始めます。

波多野さん

建物の構造を把握したうえで、建物としての強度に無理が生じないよう、構造設計士と相談しながら設計作業を進めます。強度の問題さえ押さえれば、あとは新築と同じ。家具や照明、扉をどうするか、素材は何にするのか……そうしたやりとりを重ねて、そこから図面を完成させます。 また、予算がかなり少ない、でも実現したいことはたくさんあるというようなケースの場合、図面をつくる前に工務店さんに概算見積もりを出してもらいます。大抵は予算をオーバーしているので、何をやめるのかを相談しながら絞り込んでいき、図面をつくっていきます

規模や状況などによって変わってきますが、波多野さんの場合、第1案目の設計プランに要した期間は1〜2カ月。「最低でも新築と同じくらいか、あるいはさらにかかることも。平均して、工事に入るまで6ヶ月から1年ほどかかります。でも、比較的小規模かつ昭和の建物で設計図面が残っていれば、新築よりもプラン設計が早くなることもあるので、本当にケースバイケースですね」とのこと。

中古住宅リノベのプロセス、その③ 本見積もり・着工

工事スタート!費用はいつ支払う?

図面が完成して工務店に提出したあとに出てくるのが、本見積もり。ここでもう一度、予算と照らし合わせ、場合によっては優先順位をつけて削れる部分は削るという作業を行ないます。そして、ついに着工へ!

波多野さん

工事の前半はほとんど構造補強が多いですね。僕はほとんどのケースでリノベーションとセットで耐震補強をやるので、構造設計士に現場に来てもらって一緒に悩みながら現場で分かった問題点をクリアにしていきます。というのも、新築は決められた基礎と土台を敷きますが、中古住宅の場合、どんな基礎になっているのかがバラしてみないとわからない。なので、現場で現場監督と構造設計士と大工さんと相談しながら詳細を決めていくんです。

つまり、本見積もりを取っていても、基礎などの“開けてみてはじめてわかる箇所”の状況によって予算は上がる、ということ。

波多野さん

どうしても予想しなかったようなことが起こるんですよね。床を開けてみたら防空壕が出てきた、ということもありました。ほぼ100%、本見積もりから予算は上がると考えていただいたほうがいい。予想外の出費によって100万円、場合によっては300万円ぐらい追加でかかると心の準備をしておいたほうがいいと思います。もちろん、追加なしというケースもあります。

ちなみに、本見積もりが出来上がった段階で工事契約を、設計契約は測量の前に締結するのだそう。

波多野さん

現地測量は大変な作業なので、その前にお客さんと意見交換をしているなかで考え方が合いそうかどうかを判断してもらい、それで設計契約をしていただきます。 設計料は出来高払いです。基本設計が完了した段階で基本設計料を、実施設計が完了した段階で実施設計料をという感じで、次のステップへ進むごとに徐々にいただいています。

【POINT】 ローンを通すのは、どのタイミング?

中古住宅のリノベーションで気になるのは、どのタイミングでローンを通せばいいのか?ということ。

「設計が始まるか始まらないかくらいの段階で、仮審査を通しておくといいでしょうね。早めに仮審査さえ通っていれば、ある程度安心です」(波多野さん)

中古住宅リノベのプロセス、その④ 検査・竣工

工事中の建築士と施主のto do

着工すれば建築士の仕事は終わり……というわけではなく、今度は工務店と連携しながら工事に伴走する毎日がはじまります。

波多野さん

設計図面と現場が合わないけどどうすればいいのかとか、質問がたくさんやってくるんですね。要するに、今度は施工にともなう問題を現場で解決していくのが建築士の仕事になります。 たとえば、設計の段階でお施主さんと相談してスイッチの位置を決めますが、施工上はその位置につけようとすると大変な加工が必要になってくるなど、問題があぶり出されます。そこで位置を1センチ動かすのが合理的な判断だなと思ったら、お施主さんに連絡をして合意を得たうえで変更します。逆に、デザイン的にどうしても妥協できない場合は、構造設計者に相談しながら構造的に影響のない範囲で調整していきます。

もちろん、現場では抜かりなくすべてをチェック。施主に代わって、構造の確認から釘のめり込み具合、釘やビスの種類にいたるまで点検し、ベストな選択肢を検討していくのも建築士の大切な仕事です。

波多野さん

じつは現場に毎週来てくださるようなお施主さんもいらっしゃいます。こちらとしては、その場で相談することもできるのでありがたくて。あと、僕が紹介する工務店さんは仕事に自信を持っているので『是非見にきてください』という方が多いんです。いつお施主さんに来られても恥ずかしくない、という。だから、お施主さんには、都合が合えばなるべく月に1〜2回ぐらい現場に来てくださいとお伝えしています。

職人に対する信頼を深めることは、これからの生活の安心にもつながるもの。だからこそ、施主が現場を時々見ておくことは大切なことなのかもしれません。

エピローグ

「リノベーションした中古住宅」だからこそ得られるものとは?

リノベーションが完了して、生まれ変わった中古住宅。しかし、完成後に問題点が見つかることがあります。完成した際には完了検査や施主検査を実施しますが、その時点で何も不具合はなくても、住みはじめてから1年間ぐらい経ってから「扉の木材の乾燥が進んで調整が必要」というようなことが起こることも。そういった問題が出てきたときは、どうすればいいのでしょうか?

波多野さん

『木に収縮が起こったときには扉の開け閉めの感覚が変わることがあるので、そのときは工務店さんに連絡してみてくださいね』といった感じで、事前に想定されることについては説明を行なっています。ですが、想定の範囲に収まらないことが出てきて、どこに相談していいのか分からないこともあるかもしれません。そういうときは、まず僕に相談してくださいと伝えています。そのうえで僕から工務店さんに連絡することもありますし、客観的なアドバイザーとしての関係がつづいていくという感じです。

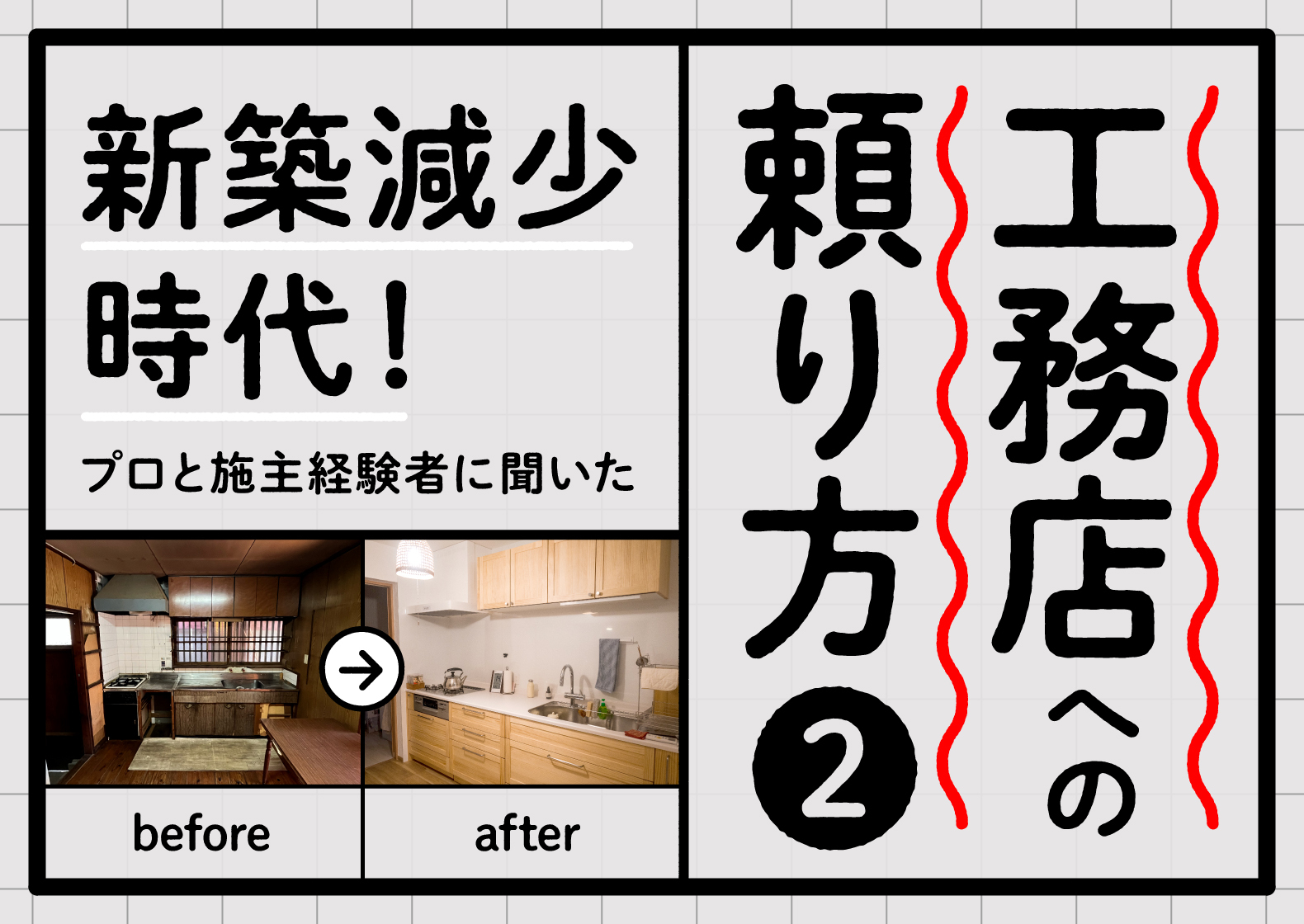

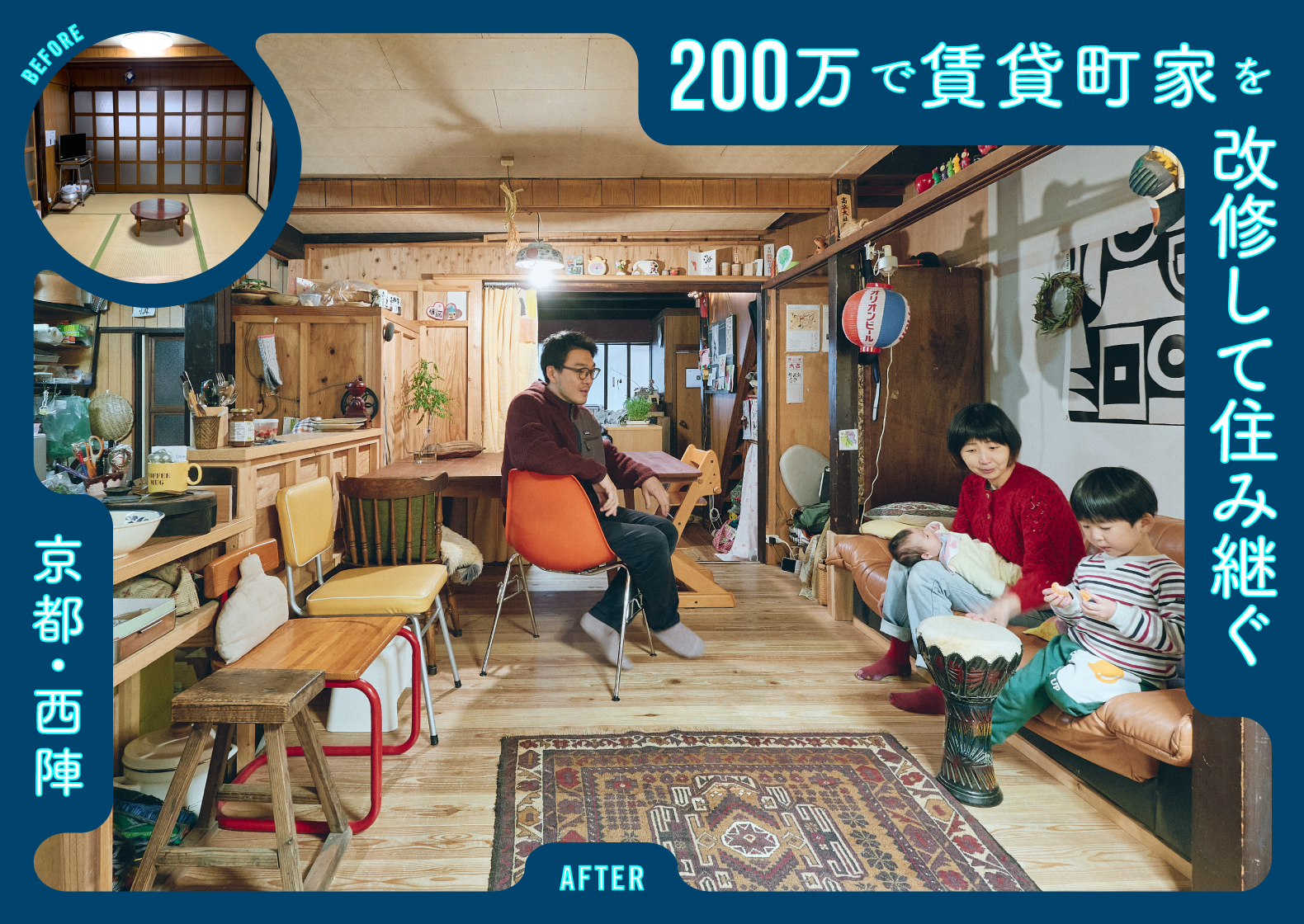

中古住宅でも、リノベーションに建築士や工務店という専門家がかかわることで安心して暮らすことができる──。さらに、建築士の視点からみても「中古住宅のリノベーションはコストの面でも魅力的」だと言います。

波多野さん

新築とフルリノベーションを比較すると、絶対ではありませんが基本的に2〜3割は安くできます。しかも、広さを確保できたり庭がついていたり、新築よりも自分の生活に合っているかもしれない可能性が広がるというのがメリットかなとは思います。

そのうえ、新築では味わえない「中古住宅をリノベーションすること」で得られるものもあるそう。

波多野さん

これは前編の記事のなかでも少し語りましたが、空き家や中古住宅を活用するということが社会問題の解決の一助になる、意味があることだと思っています。『ものを無駄にしない』という気持ちの良いことをしている感覚が得られると言いますか。 また、ものを大事にして使っているなかで新築では味わえない良さに気づくこともできる。長い時間を経ているからこそ味わいのある表情を持っている木とか塗料の深み……それはアンティークを愛でるのと同じですよね。いまでは入手困難な幅広の地松、タイワンヒノキやミャンマーチーク、ローズウッドなども、中古住宅だったら出会えるかもしれません。